现实主义|世界文学新动向︱千禧一代作家与资本主义现实主义( 二 )

文章图片

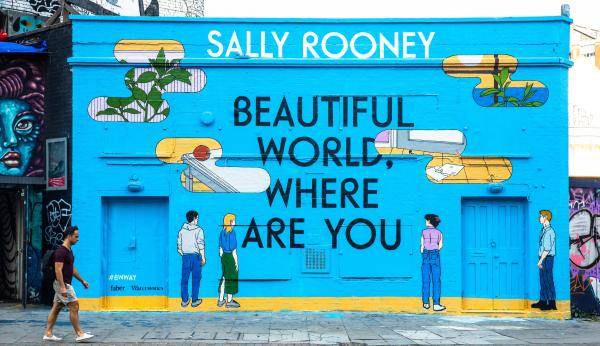

《我的美丽新世界》的相关文创

在二十一世纪 , 资本主义叙事只是资本主义叙事而已 , 其中的虚无 , 其中的消费力 , 和这时期的科技叙事、产品叙事又有何种区别呢?作为读者 , 我们阅读着这些资本主义叙事 , 我们享受其带来的一点点舒适、一点点分裂、一点点沉思默想 。 现在没有人知道 , 还有什么可以获胜 , 或者哪怕维系我们的心灵 。 具体到鲁尼这个案例来说 , 大部分读者对其都表示了支持态度 , 只有少数人将其排斥在“反资本主义”传统之外 , 并对其自我认同表示不屑 。 读者们都注意到 , 和《我的美丽新世界》附赠的还有斗帽、手提袋、咖啡 , 如是等等 。 一言以蔽之 , 《我的美丽新世界》被制造成了一个品牌 , 一个流行市场 。 读者购买它后 , 未必会阅读它 , 很可能仅仅使用它 , 消费它 。 人们也会发现 , Bookstagram、BookTok随后出现了大量的《我的美丽新世界》 。 营销行为发生了 , 从读者到书店主 , 再到出版社 , 所有参与阅读生产和消费的人都接受了如是的营销行为 , 营销行为获胜了 。 同样地 , 我们也很难想象 , 一部千禧一代的“代表作”没有营销元素 。 那几乎是不可能的事 。 可以想见的是 , 随着网红营销的快速增长 , 更多的营销行为会发生 , 并成为一个远为自然的游戏 。

文章图片

以《我的美丽新世界》封面作为壁饰的快闪书店

出于简单的代际和时期的考虑 , 鲁尼被归入千禧一代的作家群 。 整体来看 , 千禧一代作家群有其自身的独特之处 。 从身份上说 , 原有的白人男性思维有所损失 , 女权主义和同性恋文化也汇入主潮 。 而从具体的内容来说 , 自《我的休憩之年》( My Year of Rest and Relaxation)开始延宕至今 , 崩溃、恐惧、焦虑一直萦绕在千禧一代的心中 , 其中翘楚 , 更是主要关注此类焦虑和恐惧 , 也就是说 , 千禧一代几乎都疲于奔命 , 为生存和生活买单 。 但另一个引人发思的问题是 , 千禧一代的作家 , 远远没有X世代那般孤独 , 那么艺术 。 如果将千禧一代看作是二十世纪的延伸的话 , 这个事实更加显著 , 千禧一代较他们的前辈或许保守了很多 , 尤其是考虑到他们的背后就是人类生存火热的现实 。 与此同时 , 现实中的千禧一代要有活力得多 。

新权利问题 , 个体和社会之间新的冲突 , 或者如科尔姆·托宾(Colm Tóibín)所命名的“一个沐浴在脆弱的世界主义中的自我与一个听起来仿佛属于一个国家、一个世纪和一个心态遥远的家庭之间的冲突” , 是爱尔兰新一代作家共享的主题 。 萨莉·鲁尼、娜奥伊丝·多兰(Naoise Dolan)、贝琳达·麦基翁(Belinda McKeon)、妮可·弗拉特(Nicole Flattery)、罗伯·多伊尔(Rob Doyle)、科林·巴雷特(Colin Barrett) ,他们都拒绝让笔下的人物成为任何事物的例证 。 他们一枝独秀、自立不拘、行动自由 , 一点爱尔兰包袱也没有 , 托宾对《萌芽》表示 , 萨莉·鲁尼的人物既没有被困在其无法控制的力量中间 , 也没有被困在任何关于小说人物的陈词滥调中 。 他们不是新爱尔兰的例证 , 不是后天主教爱尔兰的例证 , 也不是经济大繁荣或大衰退的爱尔兰的例证 。

或许我们应该以更为宽松的态度看待千禧一代作家群如此资本主义现实主义的潮流 。 千禧一代作家群的集体或者半集体选择本身并没有原发的、内在的动力 , 其无非是历史的造物 , 这一点我们会越来越感受到 。 在托宾看来 , 代际冲突或者历史冲突由来已久 。 天主教遗骸、与英国的旧账、女性权益问题 , 在如今的爱尔兰世界已经褪去 , 但其遗留的疮疤从未消散 。 走出历史废墟的自我 , 残留在历史废墟上的心灵 , 如今成了新的文学事实 , 在这个文学事实中 , 人将如何逃离这个困境?人如何在空洞的家庭之外寻求新生?人如何面对历史与姿态的双重受损?不过 , 置身其中 , 事情恐怕就没有那么明朗了 。 在另一个叙事中 , 在天主教会权力衰退之后 , 资本主义自由市场占据了它原有的位置 , 尽管实际情况可能要复杂得更多 , 但鲁尼相信这个叙事 , 她对此表达了她的不满 , 我们很容易发现这一点 。

- 海伦·贝兰德#加拿大女艺术家现实主义人体油画,细腻逼真,引人遐思

- 批判#19世纪到20世纪20年代,英法美俄批判现实主义文学与当时社会形态

- 文学!委员声音|曲仲委员:北京应尽早申报“世界文学之都”

- 文学&曲仲委员:尽早申报世界文学之都

- Loynaz|世界文学新动向|“他们成为经典作家的道路才刚刚开始”

- 马蒂斯#爱情和梦的颜色是什么?北京看展览,超现实主义大师夏加尔真迹

- 现实主义$书写儿童视角下的火热现实主义生活图景

- 拉什·努连|2021年逝去的世界文学大师

- 二战|2021年逝去的世界文学大师

- 超现实主义@写实主义与超现实主义的对话孙家珮&Jan Peter van Opheusden