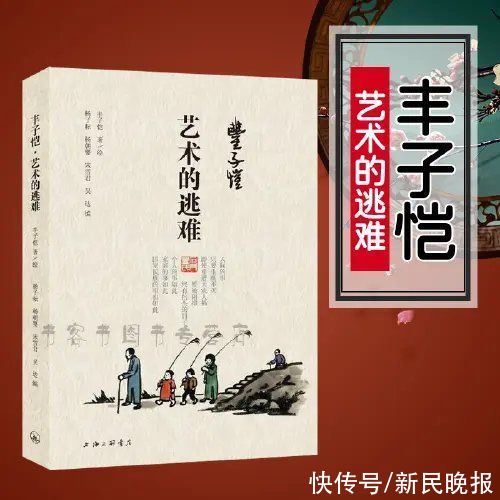

艺术|缘缘堂的毁灭与“艺术的”逃难

当翻开《丰子恺·艺术的逃难》一书时,与以往阅读反映抗战的书籍产生相似之感,八年抗战的残酷与人民流离失所的苦难是近代中国史上最沉重的一页,也是中国人无法忘怀的历史。丰子恺作为现代画家、文学家、美术与音乐教育家,加入逃难大潮,心情与方式和普通大众并无两样。逃难何其艰辛与惶恐,何来“艺术”的风雅?然而丰子恺因书画结缘,一度得到他人相助,以致友人戏称他的逃难是“艺术的”。

文章插图

“艺术的”逃难是辛酸而漫长的,自1937年抗战烽火烧到江南,丰子恺全家从家乡石门湾出发,开始流亡生涯,辗转江西、湖南、湖北、广西、贵州、四川等十余个省,于1947年回到故乡,历时近十年。在这段颠沛流离的岁月里,丰子恺将所见所思记录下来,于是就有了这部《丰子恺·艺术的逃难》。

丰子恺说“走了五省,经过大小百数十个码头,才知道我的故乡石门湾真是一个好地方。” 江南古镇石门湾处于杭州与嘉兴之间,水网密布,交通便捷,又因四季分明,寒来暑往,循环成岁,使人“不知不觉”夏的热与冬的寒。故而丰子恺感叹家乡“自然之美,最为丰富;诗趣画意,俯拾即是……稻麦之外,四时蔬菜不绝,风味备殊。” 丰家乐园缘缘堂就建在这样一个诗情画意而得天独厚的环境中,丰子恺的闲适生活、儿女教育、艺术创作,就在缘缘堂徐徐展开。

缘缘堂,因“缘”字结缘。1926年,丰子恺与弘一法师同住在江湾永义里,有一次他在小纸片上写下自己喜欢的一个个字,并团成小纸球,撒在释迦牟尼画像前,又两次抓“阄”——小纸球,都是一个“缘”字,遂请弘一法师题写“缘缘堂”。从此缘缘堂匾额跟随他到嘉兴,到上海,直至八年后丰家老屋后边竖起“高楼三楹”,缘缘堂正式“堕地”。对丰子恺来说,建造缘缘堂并非易事,他的父亲是位举人,因肺病早逝,母亲独自抚养他,及至他成家立业。养育丰氏三代的老屋随着孩子们的出生显得十分逼仄,因此当丰子恺的收入渐渐丰厚时,丰母就购买地基,谋划建造新屋。

1933年春天,缘缘堂迎来祝贺乔迁之喜的亲友们,笑声与“骂”声交织一起,洋溢着住进新房的欢喜与幸福。只是当初“置办基地,发心造屋,而首先用六尺杆测量地皮的人,独自静静地安眠在五里外的长松蓑草之下,不来参加我们的欢喜。”丰母没有等到新屋落成的那刻,但最纯粹、最彻底和最全面的幸福,或许就是那种“在希望中的幸福”。等待,期盼,确实是幸福的。缘缘堂挂着马一浮题写的堂额、弘一法师书写的《大智度论·十喻赞》及其“欲为诸法本,心如工画师”的对联。春天门前桃花开满枝头,门内蔷薇衬着绿叶,堂前燕子呢喃,院内秋千“亭亭玉立”,荡漾着孩子们的欢声笑语。缘缘堂没有老宅的历史感,但它是丰母的宿愿,是丰家儿女快乐成长的天堂,寄托了三代人的情感。日寇的暴行,迫使他们集体与缘缘堂“分手”,丰家乐园最终被敌军的炮火化为乌有,曾经平常之极而又美好之极的镜头定格在他们的脑海里。丰子恺深知战争的残酷性,人们必然要做出牺牲,“缘缘堂已被毁,倘是我军抗战的炮火所毁,我很甘心。堂倘有知,一定也很甘心,料想它被毁时必然毫无恐怖之色和凄惨之声,应是蓦地参天,蓦地成空,让我神圣的抗战军安危通过,向前反攻。”但若是被敌人的炮火所毁,那么缘缘堂一定极不甘心,丰子恺默默与缘缘堂对话。丰子恺认为“武力侵略,必不能持久,日本迟早必败”,而中国人“为公理而抗战,为正义而抗战,为人道而抗战”表示在“最后的胜利之日,我定要日本还我缘缘堂来!”

- 美丽家园@落叶课堂后,居然涌现那么多蓝媒“艺术家”

- 袁侃@当石库门遇上当代艺术,来今潮8弄体验一场“城市奇遇”

- 打击乐&戏曲、交响乐、打击乐、古琴 中山公园音乐堂10场演出欢度春节

- 冬奥&青年艺术家走进怀柔山村送春联写福字,冬奥元素融入乡村年味

- 艺术家$俞晓夫新展:信笔“闲聊”,灵动的“上海表情”跃然纸上

- 作品展|郑海鸥艺术作品展在阳江市美术馆展出

- 矿晶|椰视频|“国际矿晶艺术展·晶华”海口展出 展出33件珍贵矿晶藏品

- 春联|青年艺术家走进怀柔山村送春联写福字,冬奥元素融入乡村年味

- 国潮#青岛啤酒联合卡罗尔·林和温贝托·梁共同企划艺术空间正式揭幕

- 拍卖|100%成交,这场数字艺术品拍卖拿下白手套