升旗仪式","m":"1a76d5fe7448dce959c57f2921112e6152e029e2","nlabel":"stat_3283849483:zm.news.so.com:5Lmd5rS+5YGl5bq3,pageType_zmt,glevel_3","ntag":"tsocial;ssocial_文化;kculture_1:平城;csocial_S:5:3839:成长:健康;cdomestic_

文章插图

“今天我们处于一种多维度的现实之中,困境在于可能欠缺在不同现实维度中自由穿行的能力,一种揭示和洞察总体现实的能力。”近日华东师范大学“现实主义的历史与潜能”工作坊暨《现实主义的变奏》讨论会上,北京大学吴晓东教授提出,现实主义也需要有观照人类远景的维度,对作家评论家提出的挑战是——如何建构总体描述思考当今历史现实的大框架。

华东师范大学副教授、评论家朱康新著《现实主义的变奏:当代视域中的文学批评与文化分析》出版后引发广泛关注,“现实主义”也在工作坊上获得了多维度的探讨。北京大学贺桂梅教授认为,身处新媒介时代,“真实”很难真的建立我们跟经验之间的关系的自觉性概念,核心的问题变成我们如何创造一种可书写和体会、能共享和交流的“现实感”。她认为《现实主义的变奏》示范了一种释放文学潜能、建构时代可理解性的新批评。从杰姆逊、福柯、罗兰巴特到斯皮瓦克的批判理论贯穿全书,使得整本书能够深刻地把握总体性问题;由赵树理的农村书写到新媒体时代的批评转型,个案分析又勾勒出文学史轮廓。

文章插图

朱康分享了书名所内涵的意蕴,他把罗兰·巴特符号学现实主义与杰姆逊对现代主义与现实主义关系的判断相结合,并将批评方法总结为“对位变奏阅读法”。萨义德曾用“对位阅读法”读出康拉德小说对帝国主义的书写与反抗,而朱康提出,“对位变奏阅读法”同时包含空间与时间的双重关系。以此,中国文学研究在与西方的对位关系中既完成了反映再现的任务,又生发出一种变奏地建构现实的可能。

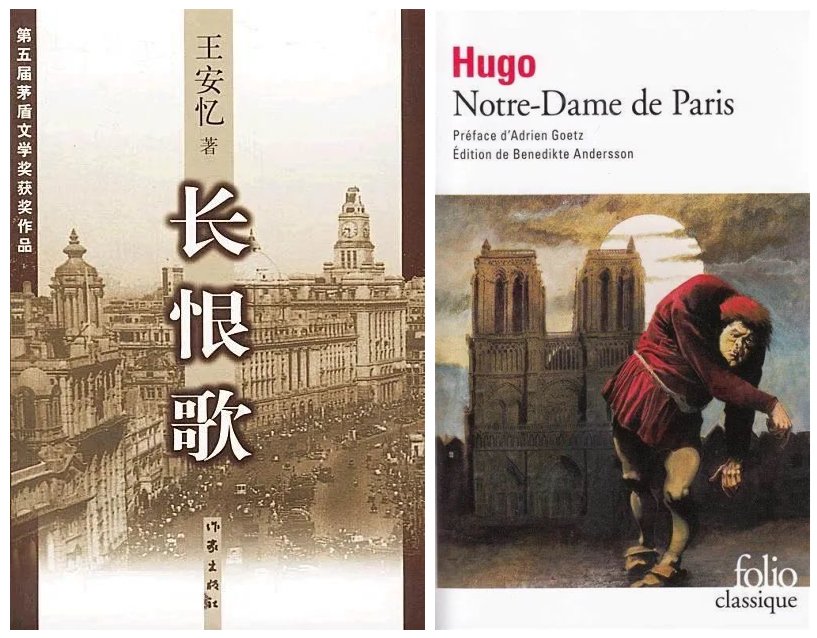

比如,书中在评论作家王安忆长篇小说《考工记》时,并不只是对文本的单一解读,而是结合作家的写作脉络、小说美学理念等,探入文化分析的肌理。文章中谈到,王安忆曾在为复旦大学中文系学生开设的“小说研究”课上分析了雨果《巴黎圣母院》的心灵世界——这是对雨果小说的一次公开的致敬,也是对她自己小说的一次隐秘的宣示:那时她正在写作《长恨歌》。当我们沿着王安忆的指引和雨果的叙述,在《巴黎鸟瞰》那一章里,“在一四八二年,从巴黎圣母院的钟塔顶上望去”,不仅可以看到巴黎全景,还可以看到《长恨歌》的开端:“站一个制高点看上海,上海的弄堂是壮观的景象。”

由此,《巴黎圣母院》与《长恨歌》有一种紧密的互文关系,对此王安忆在后来的创作谈中也并不回避——“《长恨歌》真的是有一点点学雨果写巴黎。我非常喜欢《巴黎圣母院》,尤其是站在塔楼上看巴黎那一段,它不长,但是写得非常好,那么样的壮阔,那样的浪漫……”

朱康敏锐捕捉到——正如王安忆关于《巴黎圣母院》的教学含有对她的长篇小说《长恨歌》的说明,王安忆关于《悲惨世界》的演讲内存对她的另一部长篇小说的预示——这就是《考工记》。因此完全可以将王安忆施诸《悲惨世界》的句式用来叙述《考工记》的故事的梗概:一个人即陈书玉的修炼过程,他修炼的场所就是在动荡的中国社会。上海是中国社会的一部分,所以他必须——来到,不,他不需像冉阿让一样“来到”——生在上海,上海是他真正的修炼场。而上海之所以可以作为这样一个修炼场,是因为——这上海实在是给奇异的地方,一方面,处在历史的风口浪尖,……另一方面呢,又在柴米油盐寻常道里。“前者是陈书玉修炼的背景,后者是陈书玉修炼的场合。同时也正是这两个方面决定了王安忆这部小说的内容与形式:从前者里形成了正史,而从后者里生长出了稗史。”

- 赛事!日照“太阳城”网球公开赛启动仪式圆满举行

- 楹联|潍坊“超然红杯”诗词楹联大赛颁奖仪式在诸城成功举行

- 仪式感&忙年|从70后到00后,代代都有自己“专属”的春节仪式感

- stmutepc1800!红星专访|邓乐:动态雕塑“生命的律动”让冬奥村升旗仪式永不落幕

- 颁奖仪式#延庆冬残奥颁奖广场舞台亮相北奥集团圆满完成三地颁奖广场舞台交付

- 中国画|《王憨山》(作品全集)出版启动仪式在长沙举行

- 春联|2022最具仪式感的春联:颜体春联欢喜登场!

- |“我与冬奥有个约会”全国百幅青少年艺术作品公益展览开展仪式圆满举行

- |沉浸式文旅如何落地?2022年文旅青业态“三地同创”启动仪式在成都举行

- 关工委&东营市书法家协会创作基地暨安泰文化艺术联谊会揭牌仪式举行