郑在欢:这是一个很长的故事了 , 《驻马店伤心故事集》出版后两个月就加印了 , 作为一个初出茅庐的人来说 , 当时可说是受宠若惊 。 有一些资深的编辑找到我 , 说想把其他稿子一起出了 。 我就又整理出了25万字的东西 , 当时信心十足 , 我要用这一本厚厚的书轰炸一下当代文坛(笑) 。

但中间 , 给我出《驻马店伤心故事集》的编辑就离职了 , 抛弃了我们这种“滞销书作家” , 奔更好的前程去了 , 此后接替的编辑也离职了 。 我“熬走”三个编辑和一个出版商 , 导致《今夜通宵杀敌》在2021年秋冬才出来 。 这个煎熬不足为外人道 , 但是对我的影响蛮大 , 从以前的年轻气盛到现在很“乖” , 哈哈 。

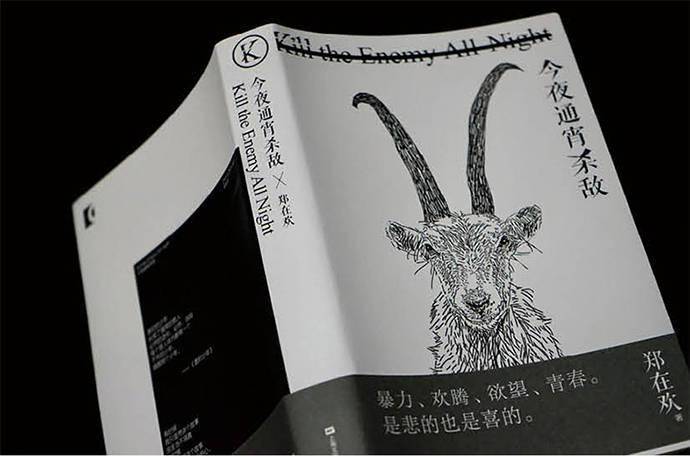

文章图片

《今夜通宵杀敌》

澎湃新闻:你的新作《团圆总在离散前》和《今夜通宵杀敌》是差不多时间出来的 , 这两本书你在写作上的感觉有什么不一样吗?

郑在欢:《今夜通宵杀敌》是我在20-24岁之间写的作品 , 可以说是一本“元气”之作 , 这本小说最开始我其实想取名“少年不死” 。 那时候的我是一个没有被“污染”的人 , 没有上班、没有任何社会活动 , 就在家里写小说 。 年少气盛 , 有很多崇高的理想 , 但是落实到写东西上还是希望大家看到它的时候是有意思的、舒服的 , 像刘震云常说的 , 给你带一乐 , 首先是一乐 , 不是苦大仇深、特别正经的 。 但同时那三年又是一个煎熬的时期 , 一直煎熬到24岁 。 《今夜通宵杀敌》里的同名短篇 , 写的是我十几岁的网吧生活的一夜 , 通宵去上网在屏幕里疯狂打怪 。 它还是带着一点年轻时候那种活力 , 但其实已经是一个缅怀的感觉 , 就不是当时少年不死那种宣言式的 , 不是少年永远不死 , 可能现在已经“死”得差不多了 。 《团圆总在离散前》是一个青少年变成一个中年人的作品 , 你可以看到一点所谓对俗世的更多体会 。

澎湃新闻:文学作品中有关乡村的题材非常多 , 有的是充满苦难的 , 有的是带有美好想象的诗意化乡村 。 你笔下的乡村很特别 , 当然能看到人们生存的不易 , 但更能感觉到一种肆意和畅快 。 同时在互联网的普及下 , 乡村早已发生了巨大的变化 , 这点在你的小说中也有体现 。 你认为你写的乡村有什么特点?

郑在欢:其实我特别怕被归入“乡土小说”的类别 , 当然现在很多读者对我的评论里面 , 也会提到乡土两个字 , 但是他们是顺着文学宣传的惯性在用 , 他们并不是真的在用“乡土”这两个字概括我的小说 , 大多数会说这是“城乡接合部残酷文学”之类的 。

我在乡村生活16年 , 16岁以后到小城 , 再从小城来到大城市 。 今年我32岁 , 可以说我的人生对折一下就是一半在乡村 , 一半在城市 。 以前为什么叫乡土作家 , 我觉得这是一个闭塞环境下的产物 , 那个时候流行下乡体验 , 就算不是乡村里的人 , 也要装得跟农民朋友很近 , 在闭塞的环境里面也只能关心乡村那点鸡鸭鱼狗的事 。

现在的乡村绝对不是这样了 , 我小时候也不是这样了 , 包括现在更新一代的人 。 我现在回去见我的堂弟堂妹们 , 他们十五六岁每天玩着抖音 , 也住楼房了 , 跟城市也没有太大的隔膜 。 当代城市年轻人在玩什么 , 他们也在玩什么 。 甚至他们玩得更疯 , 你看抖音、快手都是乡村主力军在玩 , 他们也没有文化人的包袱 , 人家炸油条还要拍给你看 , 然后大家点赞 , 说这个油条炸得好、炸得棒 , 它就不闭塞 , 构成流通的东西了 。 所以我的小说你可以说它写得不好 , 但是不能说它写得土 。 我只有这一个诉求 , 就是“对” 。

- 小说$6本男主假高冷小说,强推《镇河》好好笑,作者脑洞未免也太大了

- 王之心&四本开局就惊艳读者的小说,一看书名就想入坑,书荒的你值得拥有

- 船夫&新科状元乘船回家,船夫随口说出一上联,状元却至死都没对出来

- 冬奥&青年艺术家走进怀柔山村送春联写福字,冬奥元素融入乡村年味

- 热血小说$15年老书虫推荐3本百看不厌的热血小说,值得你通宵达旦看完啊!

- 春联|青年艺术家走进怀柔山村送春联写福字,冬奥元素融入乡村年味

- 梁炎东!3部强逻辑悬疑小说,人间修罗案神乎其神,谁能戳破鬼怪谣言?

- |茅奖小说《暗算》出版20年,精装版归来继续密码和人心全解密

- 逍遥小书生!五本不输《赘婿》的架空历史小说,评分高达9.5!全部都是精品

- 方腊#鲁智深生擒方腊后说了2句话,共6个好汉听懂了,离开宋江得善终