文章插图

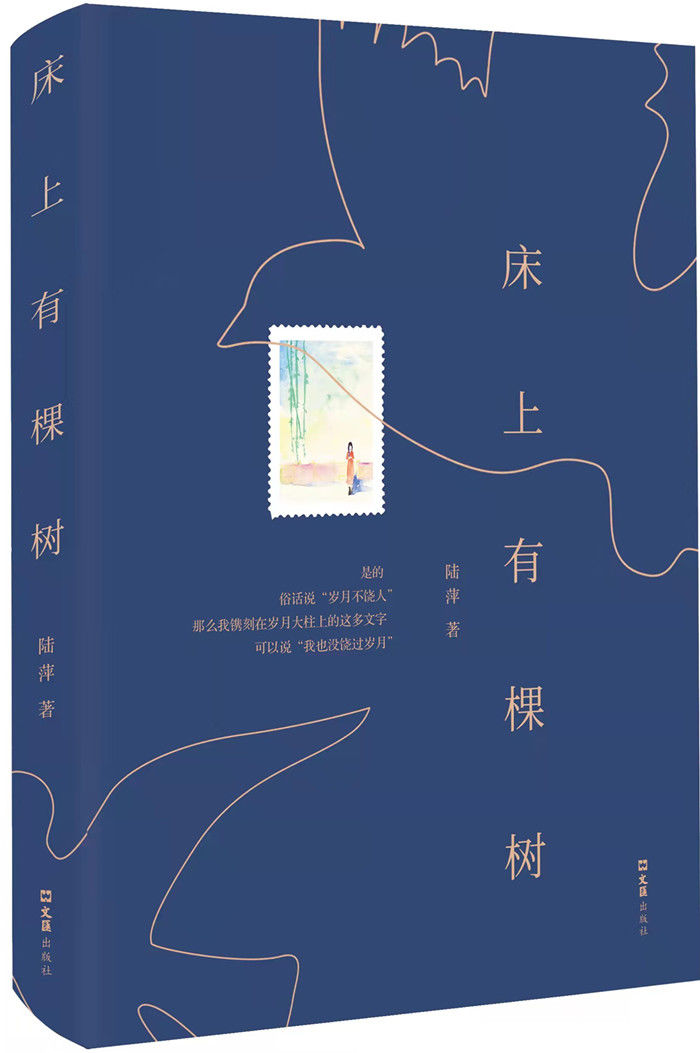

《床上有棵树》

陆 萍 著

文汇出版社出版

对于一位写作生涯50年、算得上著作等身的“老作家”而言,序不序的,已是无关紧要。诗人出版诗集以外的散文集,别有一番意味,那么,我就权当“第一个读者”吧。

我通读了《床上有棵树》的全部篇什,不断被文字中表达的喜怒哀乐所牵引,渐入佳境,时而动容,时而哂笑,时而嗟叹,时而遗憾。这些或长或短的辞章,一篇篇颇似写生,勾勒了陆萍丰富多彩的人生。

散文是一种最自由的文体,它几乎包罗万象,无论是杂记小品或游记随笔,乃至书信日记或史论札记,尽皆收入囊中。陆萍的这本散文集,也是斑驳陆离种类繁多,或是游踪漫笔,或是往事回眸,又或情思记略……至于所涉人与事,更是上自闻名遐迩的名人,下至临刑前的死囚……虽然彼此的身份天差地别,但在陆萍笔下,他们都真实而饱满,因此放在一起阅读,并无违和感,反而能窥得人性深处的微妙与复杂。

她写与名人的交往,素朴而真情,无丝毫忸怩之态。她笔下的徐迟、牛汉、王辛笛、雁翼、赵长天、今辻和典、程乃珊、李小雨、蓉子或章世添等文学同道,亦师亦友,人间烟火,跃然纸上。

这里仅举几例,与读者分享。陆萍写徐迟,那天陆萍陪徐迟同游甪直的保圣寺,在一花草茂盛处,发现了叶圣陶墓地。这时,但见徐迟神情严肃,两眼有光,大步流星地走了过去,口里念叨:“嘿,圣陶!我的老朋友,你在这里啊!今天真是意外的收获!”当同行者纷纷留影后,徐迟说:“陆萍,我想一个人,进去立一歇(沪语:站会儿)。”只见他慢慢上得石阶,站定,再往前走近一步,深情地拍了拍墓碑,又慢慢放下手来,交握在身前,凝视着远方……这位曾与叶圣陶有所过从的老者,瞬间成了一尊雕塑。看到陆萍写的这一幕,我对这位大作家,再次肃然起敬。

写文学恩师谢泉铭时,有一个细节非常具有质感。上世纪70年代,陆萍投稿《解放日报》并求教副刊编辑谢泉铭,由于纺织厂三班倒的作息时间,陆萍只得晚上去报社。她写道,记得有次我看了看表,表示必须立即离开去赶公交车上夜班了。道别时,谢老师声音闷闷地对我讲,陆萍,你以后晚上就不要来报社找我了。我当时觉得很奇怪,就说上夜班时我只有晚上这点时间有空啊。老师转身回头,就不说什么了。我不明就里,后来我照旧去。直至很多年后我才知道:原来我“晚上去”,惹得对谢泉铭的流言蜚语满大楼飞,莫大的屈辱,泼洒到他身上。这世界的不公不平,至今想来,都变成了我们的敬意……

上海乃至全国的作家中,被谢泉铭“恩泽”过的作家不少,我读过他们写恩师谢泉铭的文章,但陆萍的描写特别有冲击力,彼时那个圣洁无瑕的姑娘“不明就里”对恩师造成的伤害,读来揪心。这种回忆,具有无可替代的珍贵性。

读陆萍散文,得知现实生活中的陆萍时有某些“低能症状”,比如她是十足的路盲,甚至差点在印度的机场弄丢了自己,某日还会被大枣核卡在喉口,等等。但很多艺术家都有这个通病,他们专注于自己的所好,在钟爱的事业上,不但不“低能”,相反是很“高能”。陆萍也许正因为她执着于文学,才让她无暇他顾,一心直奔心目中的高地,诚如老诗人谢其规所言:“上海的女诗人中,目前算她的诗龄最长了。”确乎如此,她愈战愈勇,而且脱胎换骨。不但在新时期里诗情喷涌,赢得了广大的读者和众多粉丝,而且接二连三出版的诗集、散文集,得到了上海文化发展基金会的资助;更是有陌路诗歌研究者陈胜辉25万字专论《陆萍诗歌赏析》的出版。她那股澎湃的激情,俨然与她的年龄不相符。

- 杨晓通&“当代女马可·波罗”意大利文讲述侨乡浙江瑞安非遗

- 打击乐&戏曲、交响乐、打击乐、古琴 中山公园音乐堂10场演出欢度春节

- 园林&从王安石到陆游的诗句只过了一百年,扬州却成了宋金两重天

- 错换人生&谁家子弟谁家院,“错换人生”DNA再掀波澜

- 王之心&四本开局就惊艳读者的小说,一看书名就想入坑,书荒的你值得拥有

- 和尚&司马迁记载奇案:和尚巧遇命案无辜被冤,县令发现破绽智破命案

- 异途&庞大的反精英阶层让王朝由腐朽走向毁灭

- 船夫&新科状元乘船回家,船夫随口说出一上联,状元却至死都没对出来

- 玉真子&金庸《碧血剑》八大顶尖高手排名,何铁手第八!

- 冬奥&青年艺术家走进怀柔山村送春联写福字,冬奥元素融入乡村年味