月亮&究竟是什么打动了5岁时读这个故事的我?( 二 )

童年那种混沌不清的偏爱才最让我迷惑

我第一次看这些故事是在5岁,大概挺接近这本书所能预设的、理想的读者年纪。不过,随着长大后一次次重读,这本书也使我第一次意识到,好的童书是完全不受年龄限制的。它大概是我心中童书的典范——文字简单却蕴含一种流淌的诗意,字里行间有些欲说还休的哲理,安静、轻巧,并且在人生中的每个阶段都禁得起重读。

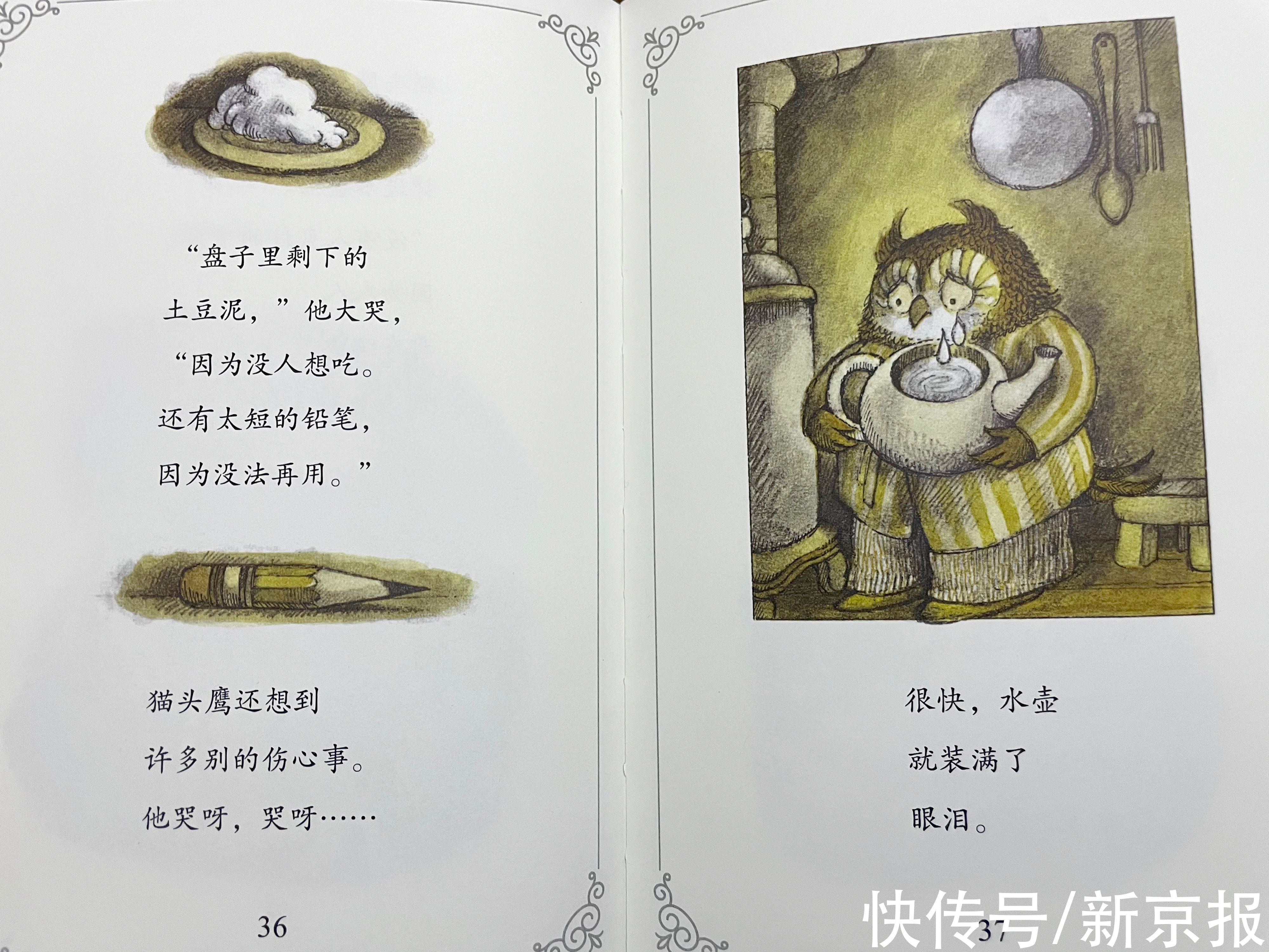

比如,来说说《眼泪茶》吧,看过《猫头鹰在家》的成年读者,大概都会对这篇印象深刻:这个故事有一种显而易见的诗意,像是关于悲伤的独自演习,停下来的钟、缺了页的书、没人想吃的剩菜……那些细小的、无人留心的残缺,被遗落在生活的角落里,静静地毁坏。只有保持着敏感善良的人,才会真心实意地为此感到寂寞。

文章插图

《猫头鹰在家》内页实拍图。

这实在不像童书里会出现的情节,当然童书并不都是明亮无忧的,不过要处理悲伤,通常都会有具体的前因后果。如此没头没脑的,为了哭泣而悲伤,以及所罗列出的,那些介于悲喜之间幽微的细节,倒像是散文或诗的质地,完全没把读者当小孩了。

我对这个故事印象深刻,我妈也对它印象深刻。按照她的说法,5岁时第一次看到这个故事的我,让她念了一遍又一遍,像任何执着于某件事物的小孩一样,似乎能在重复中得到神秘的快乐。

成年后喜欢这个故事的原因,我可以一条一条说得清清楚楚,但童年那种蒙昧的、混沌不清的偏爱才最让我迷惑。究竟是什么打动了5岁的我呢?实在已经很难回想起那时的心情了。就像有时候小孩的好恶对我而言完全是玄学一样,站在时光的另一头,5岁的我自己,对自己也像个谜。

我那时候知道任何可以用来形容这个故事的抽象词汇吗?比如“浪漫”,比如“诗意”,比如“孤独”?那时候的我相信所有物品都有生命,因此为它们感到心酸吗?又或者我只是单纯觉得很奇怪,世界上竟然还有人喝眼泪茶?

童书里特有的宽容治愈了他的悲伤

每次想起这个故事,我都会想起骆以军《我们自夜暗的酒馆离开》里的一句话:“为什么在你的小说中就没有任何稍微认真一点在悲伤的人呢?”说起来,煮眼泪茶的猫头鹰,绝对算得上是“认真悲伤”的角色了。

关于“认真”,我想,这是《猫头鹰在家》另一个吸引我的原因。

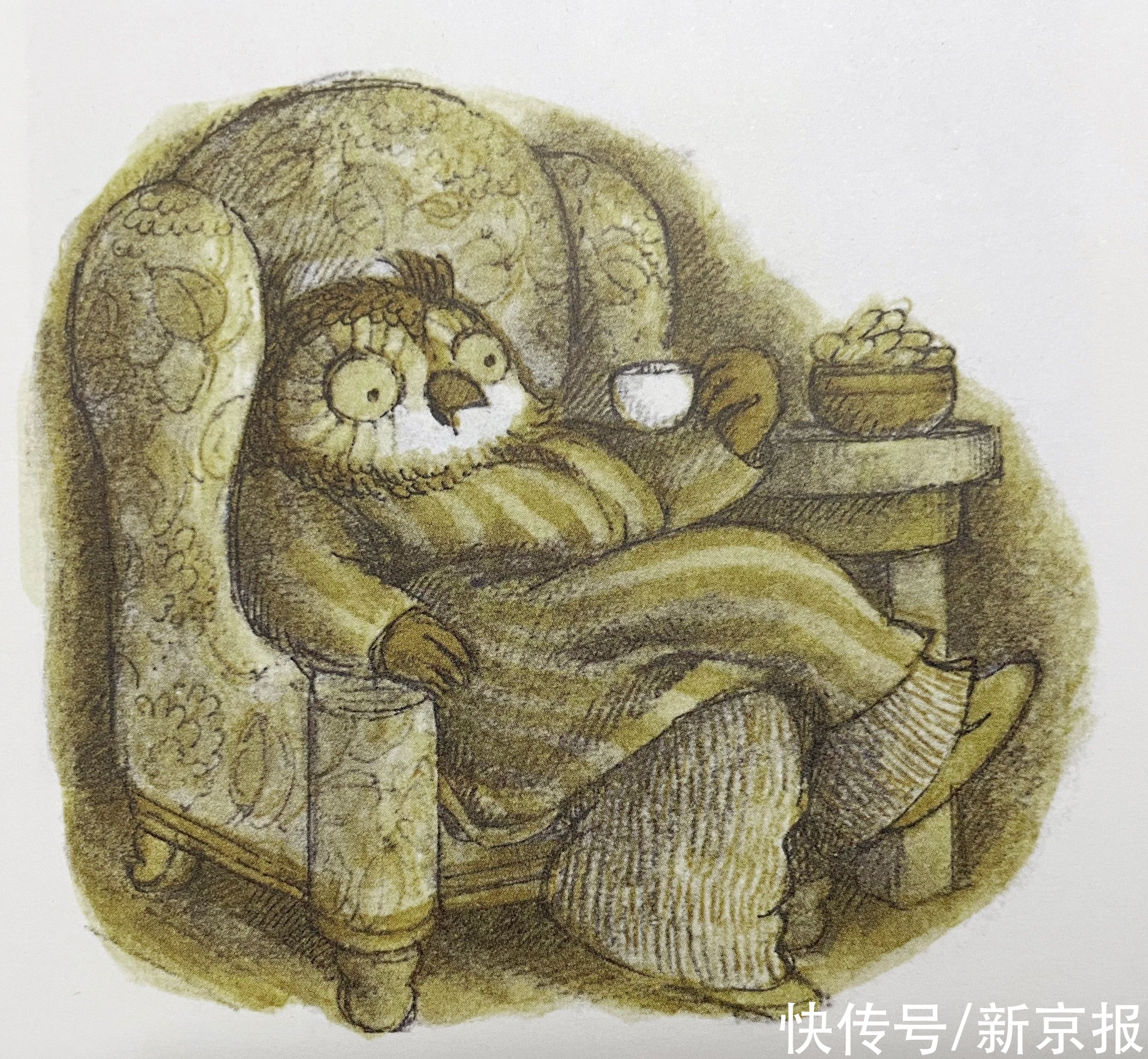

无论是邀请又饿又冷的冬天进门烤火,或者郑重其事地和月亮道别;无论是为生活中的微小灾难流泪,或者思索(以及身体力行)在此╱在彼的哲学问题,猫头鹰始终有一颗敏锐细腻的心,怀抱善意与柔软,并且以一种孩童般的全心全意,去面对生活中的种种问题。

文章插图

《猫头鹰在家》插图。

5岁的我为猫头鹰的过分天真(不知道鼓包是自己的脚、不知道月亮不会跟任何人回家)感到尴尬,但重读时反而被这样的认真打动。认真悲伤、认真幸福、认真思索别人觉得理所当然的问题,猫头鹰真的非常温柔啊。如果不是因为他的温柔,这五个平淡的片段甚至都不会成为故事。

这本书的作者阿诺德·洛贝尔在一个访谈里(有些残酷地)将猫头鹰形容为“失去了对现实的感知”(His grasp of reality is gone),而且“想法太飘忽了”(There is no sense of gravity to histhinking),这大概解释了为什么猫头鹰的故事总是伴随着程度不一的挫败——交朋友的挫败、把握不住自己与身体的关系的挫败,以及妄想同时身在两个地方的必然挫败。

- 天天向上&来看“水下的遗产” 《天天向上》揭秘甲午海战历史细节

- 电子图书馆&40个全球免费电子图书馆名单,值得收藏!

- 梁思成&钱钟书一段话把林徽因“不干净”写到极致,她不是女神,是绿茶

- 奴才&红楼梦:她本是奴婢,却过着千金小姐的生活,最后成了知县的妹妹

- 康熙&木匠出上联,才子思索多年,被斩前才喊出下联,康熙知后:妙哉

- 贩子&清朝四品道员微服私访,却被抓进黑煤窑为奴,3年后才脱险逃出

- 中国文化&天命与人生

- 宋江&水浒五虎大将能力到底如何为何没有鲁智深一水浒五虎大将

- 一头猪&徐悲鸿2头猪卖37万,齐白石不服气,随手画一头小猪,卖2千万

- ann upton&28岁辣妈乱涂乱画,却年入1500万,看到成品后,网友醉了