"从小说到电影”——论文学与电影间的亲缘关系|戴锦华 | 电影

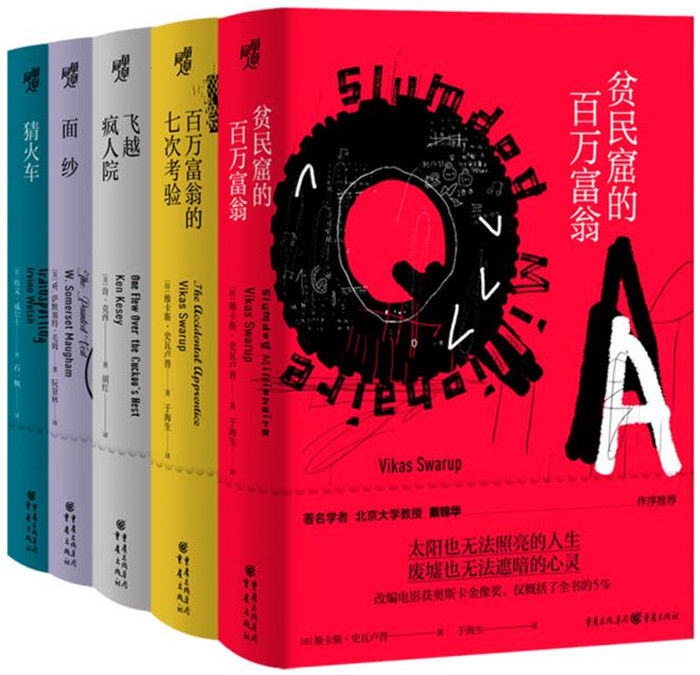

文章插图

21世纪伊始,中国电影工业逆市起飞,影院再度重返当代中国人的日常生活,成了众多选择中人们间或为之的娱乐消费。

如果说,21世纪第一个十年过去之时,社会已在网络上碎裂为难于计数的趣缘社群,文化工业也闪烁在分众和“饭圈”文化旋生旋灭的涡旋之中,那么,的确丧失了其“国民剧场”特征的电影却仍充当着洞向可见的与不可见之世界的窗口。与此同时,凭借网络,凭借数码技术,电影——百年间的电影艺术又确乎显影为某种不可替代的文化——迟到地加入了21世纪中国人的生活方式。电影,似乎丧失了或逃逸于影院、银幕,成为附体于种种屏幕、闪灵于各式黑镜之上的、美丽的出窍游魂。电影萦回于或逸出了幽暗迷人的影院空间——尽管电影是、始终是并将继续是影院艺术,跻身于或脱离了放映厅、资料馆等等“洞穴”空间,弥散在社会的,亦是个人的世界之内。一如昔日,电影是某种时尚、消费、娱乐,可以是某些优雅的文化、思想和表达,也可以是一类社会的行动和介入。如果说,影院原本是20世纪个人主义者的集体空间,是“孤独的人群”得以会聚、相遇的场域,那么,经由录像带、VCD、DVD、闪存、移动硬盘到云存储,电影也被撕裂/“还原”为个人的私藏。尽管我们个人“拥有”、拥抱电影之时,也许正是电影工业的衰微之际,但我不得不说,当“电影”溢出了胶片和影院——电影的血肉之躯,也是媒介——的囚牢的同时,它也丧失了,或曰解开了它历史的特权封印。进影院,仍是“看电影”唯一正确的打开方式,但我们的确同时有多种方式触摸电影。

电影史大致与20世纪的历史相仿佛。它不仅是对炽烈而短暂的20世纪的目击和记录,而且本身便是20世纪历史的一部分,富丽、炫目,间或酷烈沉重。它原本是工业革命和技术奇迹的一个小小的发明,与生俱来地遍体钢铁、机油与铜臭的味道。曾经,它不过是现代世界“唯物主义的半神”的私生子,一个机械记录、机械复制的迷人的怪物。为电影的创造者们始料不及的是,电影不仅迅速地介入了历史,建构着历史,而且改写和填充着人类的记忆。从杂耍场的余兴节目起,电影不仅复活了可见的人类(贝拉·巴拉兹),不仅以“闪闪发光的生活之轮”拯救了物质世界(克拉考尔),不仅满足了人类古老的、尝试超越死亡和腐朽的“木乃伊情结”(安德烈·巴赞),而且以“作者电影”开启了一个电影大师的时代,一个电影自如地处理人类全部高深玄妙谜题的时代。一如“短暂的20世纪”浓缩了人类文明史的主要场景,实践并碎裂着人类曾拥有的乌托邦梦想,留给我们沉重的债务与珍稀的遗产,电影在其短短百年之间成长为人类最迷人的艺术种类之一,拥有了自己的历史,自己的语言,自己的经典,自己的大师,自己的学科,尽管覆盖着无尽富丽的夕阳的色彩。

有趣的是,在“上帝/人/作者死亡”的断然宣告声中,电影推举出自己作者/大师的时代;在现代主义艺术撕裂了文艺复兴的空间结构之后,电影摄放机械重构了中心透视的文艺复兴空间。电影的历史,由此成为一个在20世纪不断焚毁、耗尽中的历史中的建构性力量,同时以电影理论——这一一度锋芒毕露、摧枯拉朽的年轻领域——作为其伴生的解构实践。电影,从品味/身份的反面,成了品味/身份的重要组成部分,进而成了反身拆解品味、质询身份的切入点。摄影机暗箱成了社会“意识形态腹语术”的最佳演练场和象征物,电影解读则成了意识形态的祛魅式。因此,电影不仅一如从前,是一处今日世界现实的镜城,也是我们再度叩访20世纪历史的通关密语。

- 李焕英|光喊口号的“女性电影”,歇歇吧

- 苏妃燕$宠文她从小陪伴太子长大,等他成皇之时,太子想死还是做皇后!

- 恋人|【诗歌电影】韩昕余诗歌:《大美·新疆》制作:漪梦、李培博、吕子涵

- 古惑仔$史上最装逼的电影台词, 没有之一, 分分钟教会你

- 传承|非遗题材纪录电影渐成热潮

- 珠宝@众星佩戴萧邦臻品出席第78届威尼斯国际电影节红毯

- 美术馆|如何才能在美术馆看懂一幅画啊?!

- 动画电影!在首部绘本电影《向着明亮那方》中, 这个爱逛小摊的导演寻找糖水背后的人生

- 专家研讨会@重大革命题材电影《邓小平小道》在京举行专家研讨会

- 好客$万里江山图|好客山东美如画