塔可夫斯基:一生都在电影中“找寻与诗的碰触”|读书 | 自我中心主义

文章插图

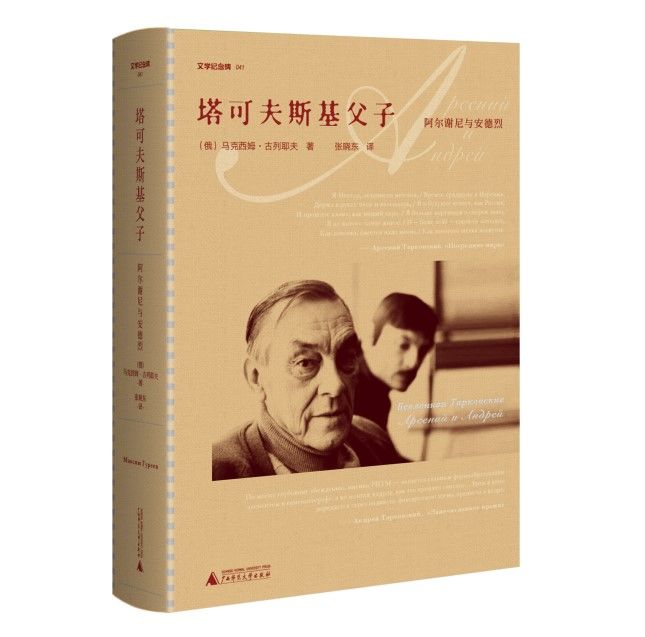

▲塔可夫斯基父子

拍摄了《牺牲》《乡愁》《潜行者》《镜子》的安德烈·塔可夫斯基,是20世纪电影史上最伟大的导演之一,他在电影中多次引用过父亲阿尔谢尼·塔可夫斯基的诗句。《塔可夫斯基父子》讲述了一个关于时代风暴、个人命运、创伤记忆的故事,探寻一个寻找父亲、不断渴望父亲认可的儿子与一个总是不想成为父亲的父亲之间的关系。父与子是两条平行线,他们分别在20世纪诗歌与电影领域为人类做出了极大贡献,但他们却在生活中保持着平行线的状态。对于安德烈·塔可夫斯基的个人生活来说这无疑是个悲剧,但这种平行运动却成就了他的艺术。这本书通过巧妙的蒙太奇式文字、诗性叙事,展现了塔可夫斯基电影里向父亲的征询,与父亲的对话,对父亲精神的承继,从而为我们理解他的电影打开一扇窗户。

1979年,安德烈·塔可夫斯基刚拍摄完《潜行者》,年轻摄影师平哈索夫在阿尔谢尼·塔可夫斯基家为父子俩拍下一组照片。在这组相片上,前景为72岁父亲刻满沧桑的脸,目光温和,透出“智慧与良善”,而微微虚化的背景则是侧身回望的儿子,表情严肃,若有所思,他看见的是父亲的背影。安德烈似乎一直都在寻找父亲,在追寻记忆的背影,也在电影中“找寻与诗的碰触”。

文章插图

▲《塔可夫斯基父子:阿尔谢尼与安德烈》

[俄]马克西姆·古列耶夫著

张晓东译

广西师范大学出版社 | 上海贝贝特出版

浪漫主义令我厌恶

安德烈·塔可夫斯基在采访中说:“我认为,最差意义上的浪漫主义体现在,艺术家陶醉于自我肯定,在艺术中的自我肯定。这就是他的目的本身。这种浪漫主义的特点令我厌恶。总是会产生一些自命不凡的形象和艺术概念。比如席勒,他的主人公骑着两只天鹅漫游,您还记得吧?这真是一种媚俗。对于非浪漫主义的诗人来讲这是无法忍受的!可是席勒就应该是这个样子的。瓦格纳也可以如此理解。整个儿这种浪漫主义在很大程度上是残缺的。这是一种自我肯定的愿望。这是一种自我中心主义,一种西方式的自我中心主义。顺便说一句,在俄罗斯和波兰,总的来说,从来没有过这样的自我中心主义。没有过艺术家会那么滔滔不绝地谈自己,像诺瓦利斯、克莱斯特、拜伦、席勒、瓦格纳那样……这对我而言是最最厌恶的。可怕的自命不凡,那种被肯定、证明的愿望。把自己当成世界的中心。这与另一个世界——与诗意的世界(我将其与东方、东方文化联系起来)截然对立。比较一下,例如,瓦格纳,甚至是贝多芬的音乐,都是大喊大叫,是自我的独白。快来看哪,我是多么可怜,多么卑微,我简直就是约伯。快来看哪,我是多么不幸,穿得多么破烂,没人受过我这么多的苦!看见了吗,我像普罗米修斯那样在受难。现在看一看我爱得多么深沉!看一看我……您明白吗?我!我,我,我,我!不久前我专门拿来了公元前六世纪的音乐(中国道家的仪轨音乐)。它绝对就是将个性化为空无。在自然中,在宇宙中。亦即完全相反的特质……精神的伟大正寓于此。”

故意突出极为个人和隐秘的元素,将自己的种种个人体验变为一个木偶戏舞台,玩弄自怜的游戏,如我们所指出的,无论是对于作为导演还是作为人的塔可夫斯基来说,一直都是庸俗,且最终都是谎言的同义词,原则上不可能与艺术有任何联系,因为满是华丽词藻是不可能阐述爱的。

《索拉里斯》中,克里斯·凯尔文说:“你知道吗,一旦展现怜悯,我们就会空虚……或许这句话是对的:痛苦给我们的全部生活蒙上了悲伤可疑的模样。但我不承认,不,我不承认所谓的‘若非生活必需,就会对生活有害’。不,不会有害的,当然不会有害。记得托尔斯泰怎么说的吗?他因为不能够爱全人类而痛苦?从那时起到现在多少年了?我不知为何无法想象,帮帮我。好吧,比方说我爱你,但爱是一种只可体验、无法解释的感受。能解释的是概念,但你爱的是那些会失去的——自己,女人,故乡。直到今天,人类、地球纯粹就是爱所触不可及的……或许,我们在这里只是为了第一次像感知爱的理由那样感知人类,不是吗?”

- 杨晓通&“当代女马可·波罗”意大利文讲述侨乡浙江瑞安非遗

- 秦娥#世间五味俱全,可我只想要你一个人给的甜

- 上海|在上海这些地方,足不出“沪”即可享受“年味”

- |“当代女马可·波罗”意大利文讲述侨乡浙江瑞安非遗

- 饵料|冬季野钓,记住三个要点,渔获可比平时多几倍

- 宝石|入手翡翠的时候,要反复确认的事情有5件,你可都做到了?

- 职业教育|这三类工作适合性格内向的人,不用能言善辩,也可以获得稳定收入

- 春招|中铁五局2022春招开始了,实习生平均薪资7000元起,线上面试即可

- 儿子&封面评论 | 杭州版《美丽心灵》刷屏,唯有潺潺的爱可消融厄运的坚冰

- 董明珠|格力集团董明珠亲自认可的未来接班人!职场锦鲤现身腾讯课堂开讲