一种可能的反应是对作为社会自身产物的“过剩”进行直接摹写。这种摹写谈不上挑衅或批判,而仅仅是出于顺应时代潮流的需要。格罗茨对这个过度丰饶的,蕴含着无限可能的世界有多热爱,他对战争年代的柏林所呈现的那种丑陋就有多憎恶。早在大战爆发前,格罗茨就已对生意人、有产者和市侩庸人的聒噪深恶痛绝。

战争则证实了他的厌世主义并非空穴来风。1917年他第二次应征入伍,在遭遇了严重的心理创伤后,他对纷繁世界的满腔热忱彻底转变为辛辣的嘲讽,他开始向这世界展现其深不可测的黑暗。但怎样才能恰如其分地呈现这种景象?怎样才能以一种最直接的方式描绘“一块块裹在丑陋的灰布袋里的鲜红肥肉坐在希亨啤酒馆里胡吃海塞”的画面?

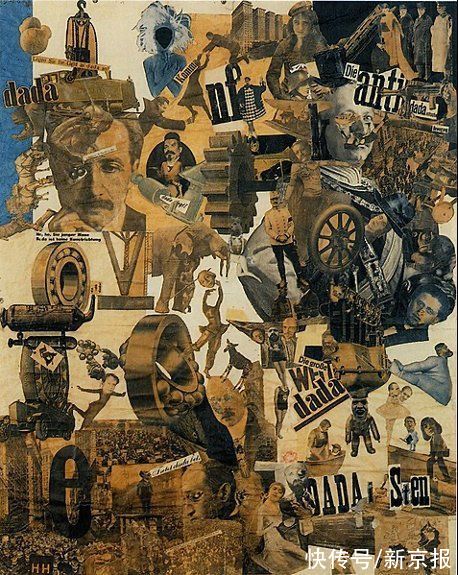

文章插图

《用达达餐刀剖开德国最后的魏玛啤酒肚文化纪元》,汉娜·霍希。

为了找到理想的表现手法,格罗茨甚至临摹过儿童涂鸦和公共男厕墙上特有的“风俗画”。“渐渐地,我找到了一种像刀子一样尖锐的风格,对于记录我当时在一种厌世情绪支配下的观察来说,这是必不可少的。”格罗茨回顾道。尽管很长一段时间里他一直靠画漫画维生并乐在其中,但他并不想止步于简单的风格化,而是逐渐将自然研究作为一种修正和补充。

1917年,格罗茨与赫茨菲尔德兄弟开始了一段成果卓著的合作。他们共同致力于发现各种能够恰如其分地表现当代性的艺术手段,还出版了豪华精美的大开本周刊《新青年》。可以清楚地看出,约翰·赫特菲尔德是如何把自己的版面设计实验与格罗茨对驳杂现象的兴趣结合在一起的。第5期上的广告采用了版画形式,在其中重复出现且交错排列的特辑名称已流露了几分别出心裁的意味,第6期的整体版面设计在风格上则更为鲜明。赫特菲尔德采用的是一种刻意模糊了边界的四栏式版面布局,反差强烈的字体、摄影、广告栏、图形元素和色彩在其中频繁出现。翻开杂志,扑面而来的便是熨斗大厦的巨幅照片:一个力量与征服的象征,一份对美国文化的热情告白,一场广告的狂欢——熨斗大厦顶端斜贯一行字:广告咨询。

为了展现自己在广告营销方面的强大实力,杂志还特意采用了“格罗茨专辑商品目录”这样的封面标题。而尾页上的广告看上去则像是赫特菲尔德把一盒装满了火车头、帆船、芭蕾舞演员、留声机、小号、骷髅头等各种花饰图案的铅字块使劲摇晃一番后,信手撒在了尾页的空白部分,接着又和必不可少的“新鲜出炉!”字样连同二十幅石版画的标题列在一处。位于中心的是整个版面上唯一一个被放大了的小图标——骷髅头,斜上方的礼帽使其看上去像是一位正在预告精彩节目的报幕员。相信任何一份达达主义出版物都会对这样一种非常规的版式设计心领神会。

文章插图

1920年达达博览会某展厅内景,天花板处悬挂着长着猪头的德国军官。

凯斯勒伯爵则为赫特菲尔德与格罗茨第二阶段的合作提供了契机。在他的安排下,赫特菲尔德和格罗茨入驻乌发电影公司(UFA),开始酝酿国家宣传片制作事宜。之后,在他们的推动下,引领技术潮流的电影艺术正朝着用拼贴画谱写起源神话的方向奋力迈进。

三、《泉》:“达达”在风口浪尖

1917年,杜尚以一种离经叛道的挑衅方式迫使“排斥异端”的一幕重新上演:他将一只署名“R.Mutt”的小便器作为参展作品《泉》(Fountain)提交给第一届美国独立艺术家协会,而他本人也是协会的创始人之一。尽管杜尚匿名缴纳了规定的6美元手续费,评委会却对这件作品置之不理。“虽然我自己也是评审之一,但他们从未征求过我的意见,因为评委会不知道我就是那个作者。我之所以署名‘穆特’就是为了避免给这个作品留下任何个人印记。《泉》就那样被他们草草丢在一块隔板后面,整个展览期间我都不知道它在哪里。我没法振振有词地说自己提交了那个东西。”

- 美丽家园@落叶课堂后,居然涌现那么多蓝媒“艺术家”

- 袁侃@当石库门遇上当代艺术,来今潮8弄体验一场“城市奇遇”

- 冬奥&青年艺术家走进怀柔山村送春联写福字,冬奥元素融入乡村年味

- 艺术家$俞晓夫新展:信笔“闲聊”,灵动的“上海表情”跃然纸上

- 作品展|郑海鸥艺术作品展在阳江市美术馆展出

- 矿晶|椰视频|“国际矿晶艺术展·晶华”海口展出 展出33件珍贵矿晶藏品

- 春联|青年艺术家走进怀柔山村送春联写福字,冬奥元素融入乡村年味

- 国潮#青岛啤酒联合卡罗尔·林和温贝托·梁共同企划艺术空间正式揭幕

- 拍卖|100%成交,这场数字艺术品拍卖拿下白手套

- 陈伟@当代最具收藏价值艺术家——陈伟 作品展