悲喜|清代全能型艺术家赵之谦的悲喜苦乐都在这些尺牍中( 二 )

上海图书馆珍藏的这批尺牍除了文献价值外,在书法艺术上也具有非常重要的研究价值。

文章插图

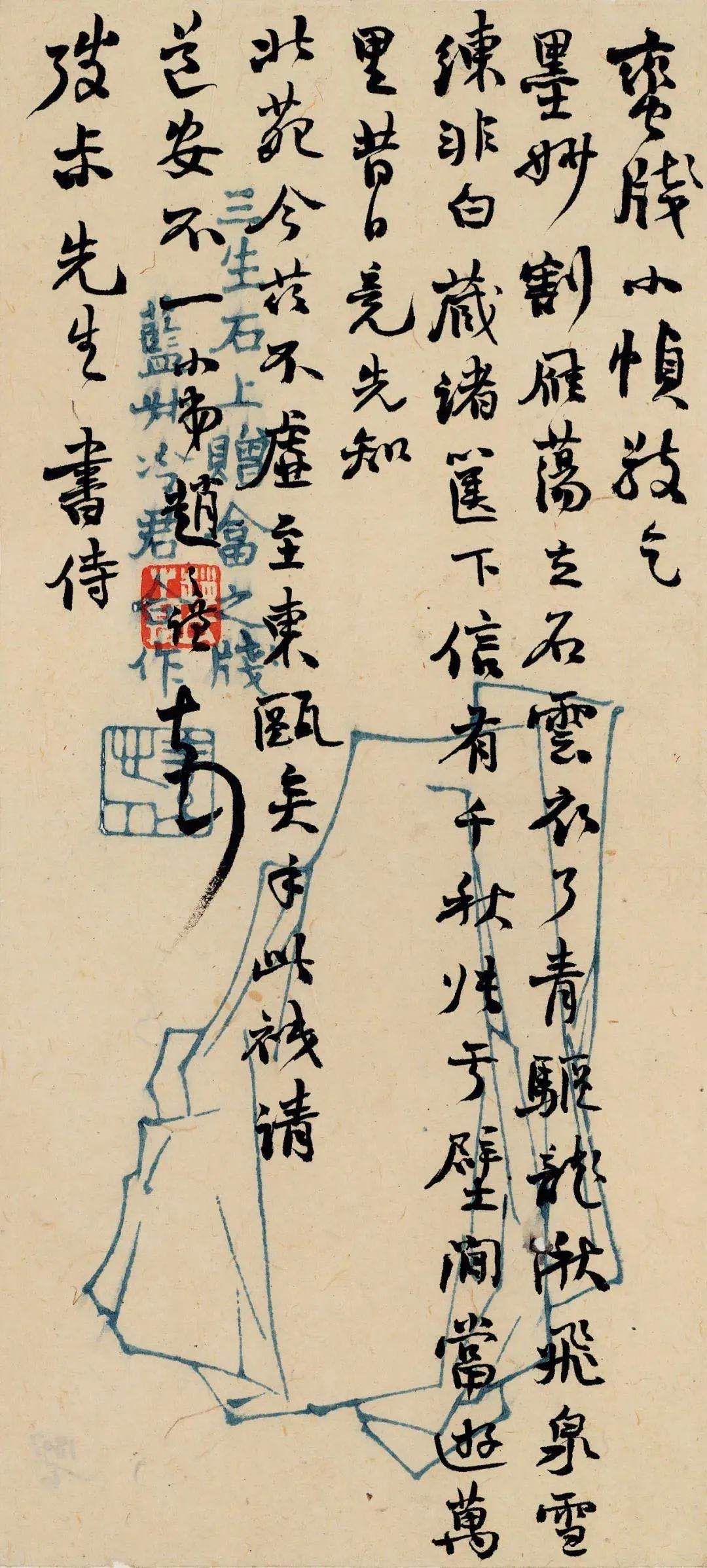

【 悲喜|清代全能型艺术家赵之谦的悲喜苦乐都在这些尺牍中】据戴家妙研究,赵之谦的书风演变大致可分三个阶段:一自青年习书始至同治三年(1864),二自同治四年(1865)至同治十一年(1872),三自同治十二年(1873)至光绪十年(1884)。目前看到赵之谦较早的书迹,如杭州博物馆藏的《卧龙山补松歌》,出入唐人端楷,初露顔字痕迹。

而咸丰十年(1860)到同治元年(1862),则顔字味道越来越重,看到了何绍基的影子。尽管他在同治九年(1870)给魏锡曾的信中説:“何子贞先生来杭州,见过数次。老辈风流,事事皆道地,真不可及。弟不与之论书,故彼此极相得。若一谈此事,必致大争而后已,甚无趣矣。”

这段话似乎流露出与何绍基意见相左的味道,实际上寓含两层意思:一、同治九年(1870)时,他的书法已由“顔底”转到“魏面”了,且正在苦苦求变途中;二、何绍基运笔有特殊的手段,用“回腕法”,追求提按的起伏,所谓“虚灵”。而赵之谦追求的是以笔画平实为主,与何氏大相径庭。虽源出一宗,而支流各异,一以篆书用笔为入,一以隶书用笔为出。所以,“必致大争而后已”。

事实上,赵之谦的“顔底魏面”书风是离不开何绍基以及那个时代的书风影响。有清一代,习顔书风贯穿始终。究其原因,顔真卿的人品与书法风格正符合清代士人的需要,其书法中所藴含的“篆籀之气”又是清代中后期碑学兴起后,连接碑学与帖学的桥梁,习之者众,赵之谦也不例外。像本书中致江湜信札,即是这一时期的书风体现。

文章插图

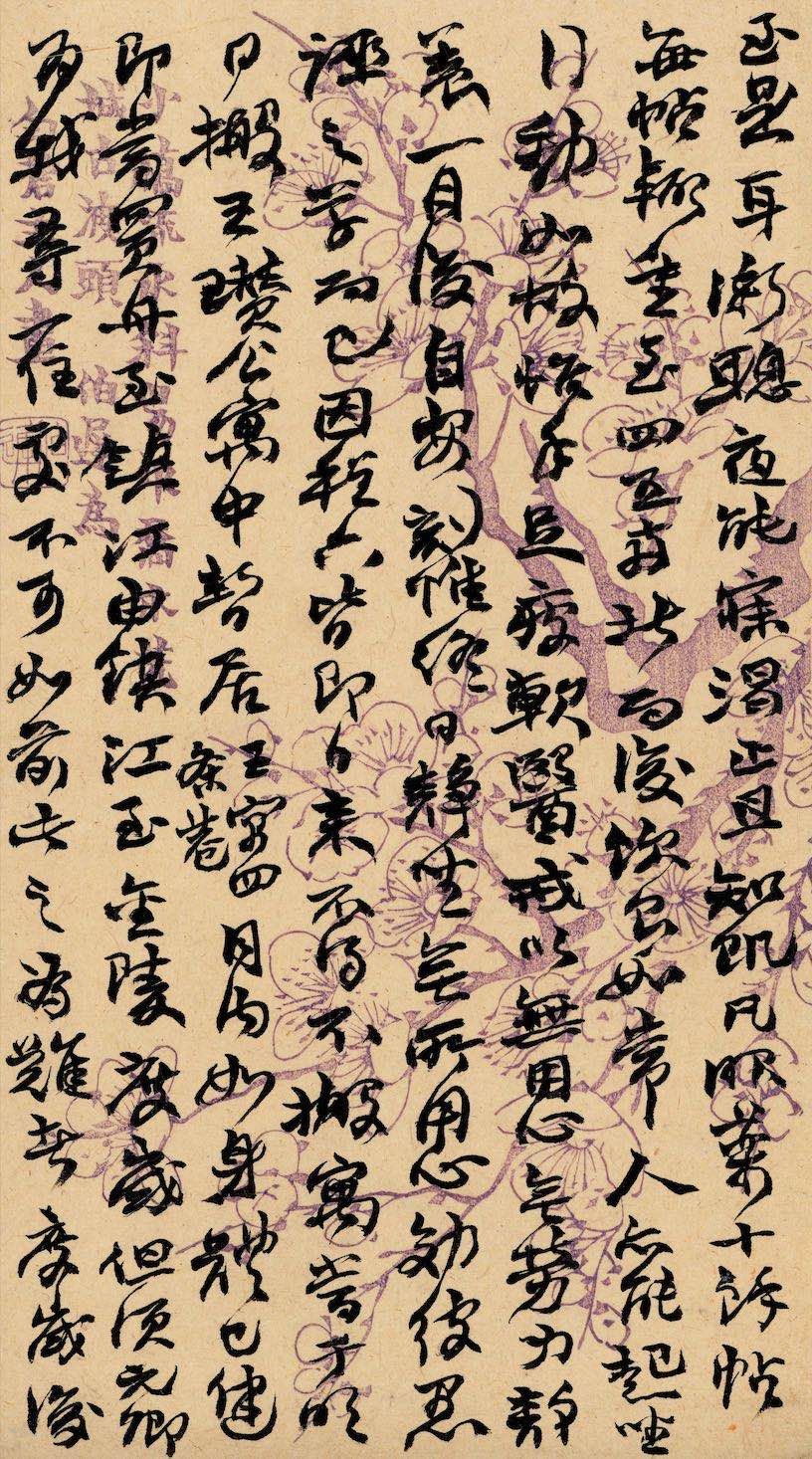

同治元年(1862),赵之谦自温入京赶考,虽试而不售,但在北京结识了沈树镛、温元长、刘喜海、刘铨福、王懿荣等一批金石学界的新朋友,加上老友胡澍、魏锡曾,日夜切磋金石,经眼历代拓片无数,进而着手编撰《六朝别字记》《补寰宇访碑录》二书。在这过程中,赵之谦的书风逐渐由顔书转向北碑。其中取径于邓石如、包世臣的痕迹是比较明显,可从以下他给魏锡曾的信中得到验证:

此时始悟自家作书大病五字,曰:起讫不乾净。若除此病,则其中神妙处,有邓、包诸君不能到者,有自家不及知者。(同治三年春)

书中之妙,山人尽之。书之外,妙亦无尽,山人未之有也。安吴包先生,山人弟子也,其於书已有得於书之外者,竟已不及山人。学非专不精,精且专矣,意未尽而力尽,天限之也,万事皆然。(同治三年二月)

八分大有进境,即作书更多见地。(同治三年夏)

上述引文可以看出赵之谦对邓、包书法下过功夫,并把二氏书法作为自己超越的目标。像他题《完白山人书司马温公家训残本》那路书风正是这几年的代表,洛阳博物馆藏有他致江湜书札二通也是同时期的写件,可资比较。而这次《跋张忠穆手札》与《六朝别字记》《补寰宇访碑録》非常接近,此三件书迹与题跋、尺牍风格的区别,正是“章程书”与“行狎书”的区别。

文章插图

文章插图

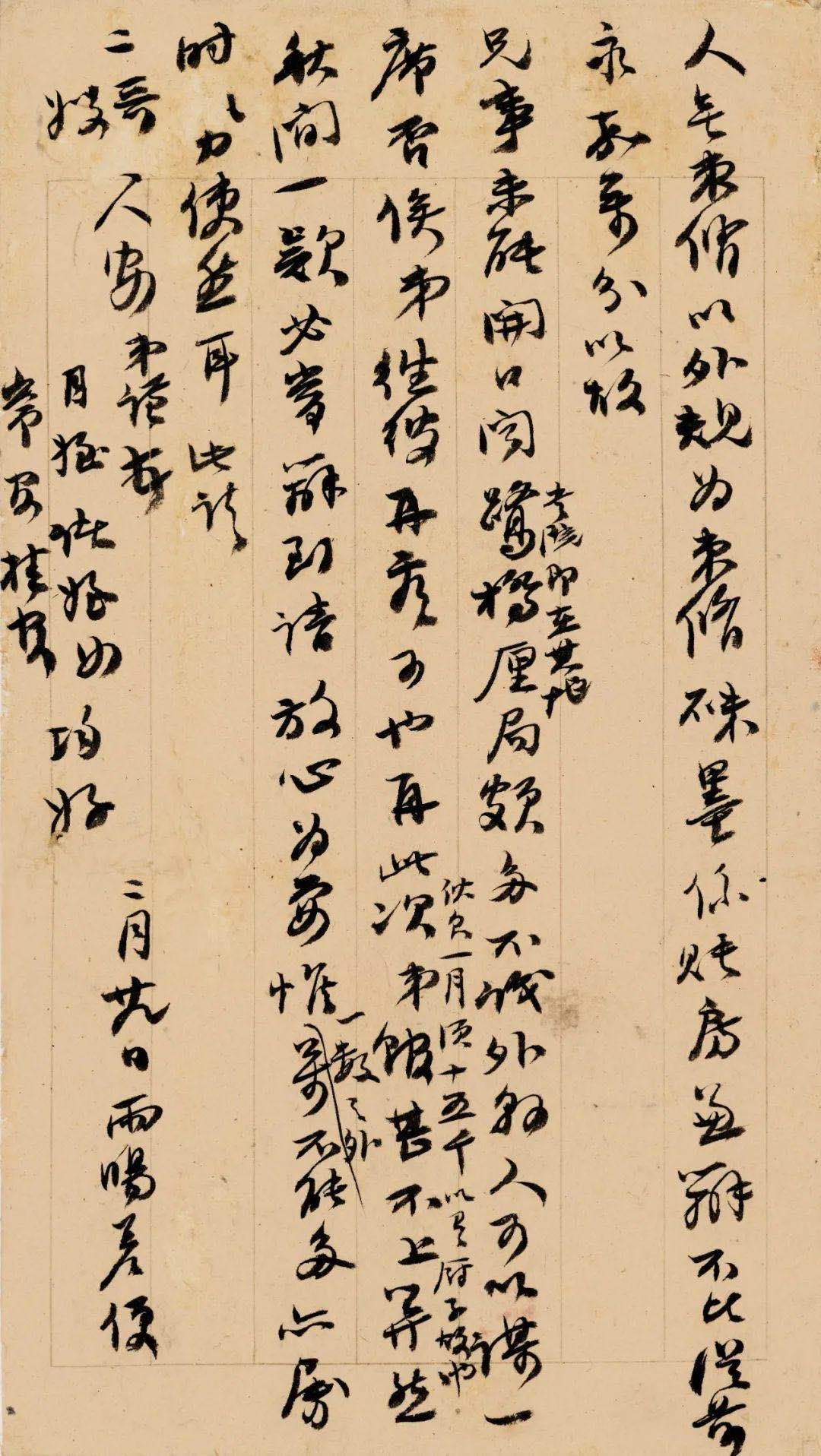

同治四年(1865),赵之谦的书风发生比较大的变化。一是阅碑带来的审美变化,二是人生苦闷所带来对艺术的感悟。他在给胡培系的信中称:“弟读《艺舟双楫》者五年,愈想愈不是。自来此间,见郑僖伯所书碑,始悟卷锋。见张宛邻书,始悟转折。见邓山人真迹百余种,始悟顿挫。然总不解‘龙跳虎卧’四字,及阎研香来,观其作字,乃大悟横竪波磔诸法。阎氏学此已三十年,甚诀甚秘,弟虽以片刻窃之,究嫌骤入,但於目前诸家可无多让矣。书至此则於馆阁体大背,弟等已无能为役,不妨各行其是。” 同治七年(1868),他给孙熹的信中也讲到“弟体原包氏、张氏,而心摹手追在郑文恭,此后汉第一人也”。

- 承嗣!清代奇案:独子承嗣,两房各娶妻,命案难倒州官,礼部刑部吵翻天

- 信息|白岳凝烟:清代墨范典型作品

- 古籍|樵叟备忘杂识:清代稿本,来集之撰,入选《国家珍贵古籍名录》

- 书法|评展 | 失去灵魂的书写——从一场清代楹联展谈起

- 山西!山西博物院展示多彩琉璃

- 故宫博物院藏品大系|纸上故宫添“新砖”,《故宫博物院藏品大系·书法编·清代卷》发布

- 雕刻|清代,和田碧玉嵌白玉云龙纹官帽架一对

- 故宫博物院藏品大系·书法编·清代卷&历时10年,全套35卷《故宫博物院藏品大系·书法编》巨制收官

- 清代|纸上故宫添“新砖”,《故宫博物院藏品大系·书法编·清代卷》发布

- 山东@清代时当个五品文官有多难?以山东为例,全省加起来也不过38人