新生|但丁逝世700周年:爱的语言,其实是他哲学的天然面纱( 二 )

我看不出为什么这位夫人不能像其他的人一样 , 唤起我们这位诗人梦幻般的激情 。 他曾爱过某个人这点毋庸置疑 。 大多数人都曾爱过 。 如果爱的语言和激情不是但丁的母语 , 那么他为什么会发现爱的语言是他哲学的天然面纱呢?无疑 , 爱情语言在神秘主义者的寓言中是常用的 , 在但丁时代的一般诗中也十分流行 。 但是神秘主义者自己常常是受过挫折的或潜在的恋人 。 抒情诗人弹奏爱情歌曲 , 这是因为它是他们心中最有感应的音乐 , 也因为它最容易创作出来打动听众的心 。 但丁不比他同时代的一般人缺少敏感 。 他如果追随游吟诗人和神秘主义者的做法 , 那是因为他具有他们那种气质 。 神圣美丽、不可接近的事物以某种可见形式掠过他的面前 。 这种幻觉以实际的贝亚德的形体是仅有一次 , 还是以神的力量可能有的种种形态不断来到诗人身边 , 这都无关紧要 。 没有人配得上诗人这一称号——谁比但丁更配得上它呢?——如果声光色彩真的没有给他留下印象的话 。

如果说否定历史上有位贝亚德存在似乎过于轻率、缺乏理由的话 , 那么看不到贝亚德也是一个象征则是更大的误解 。 我们在《新生》中读到 , 有一次在教堂里他发现自己站在贝亚德面前 , 他的眼睛照例盯着她 。 但他希望能够在爱搬弄是非的众人面前掩饰自己深沉的激情 , 于是他选择了另一位女士 , 她正巧站在他和贝亚德之间的直线上 。 他假装凝视她 , 实际上眼光却越过她看着贝亚德 。 这位插进来的女士 , 温柔的女士 , 成了他真正爱情的掩护 。 但是他对她做得过于殷勤 , 以至于被人误解了 。 贝亚德自己也注意到了 , 认为他走得太远了 , 目的不纯 , 于是当他走过时拒绝和他打招呼 , 以示不快 。 这听起来像是真事 。

但是 , 当我们在《宴会》中明确地看到 , 这位温柔的女士 , 但丁真正爱情的掩护 , 竟是哲学时 , 我们是何等惊奇 。 如果温柔的女士是哲学 , 那么非常温柔的女士贝亚德也一定是同一类的某种事物 , 只是更高贵些 。 她一定是神学 , 无疑贝亚德就是神学 。 她的名字就算不是精心挑选的 , 也是用来指明她就是施福者 , 她就是指引拯救之路者的 。

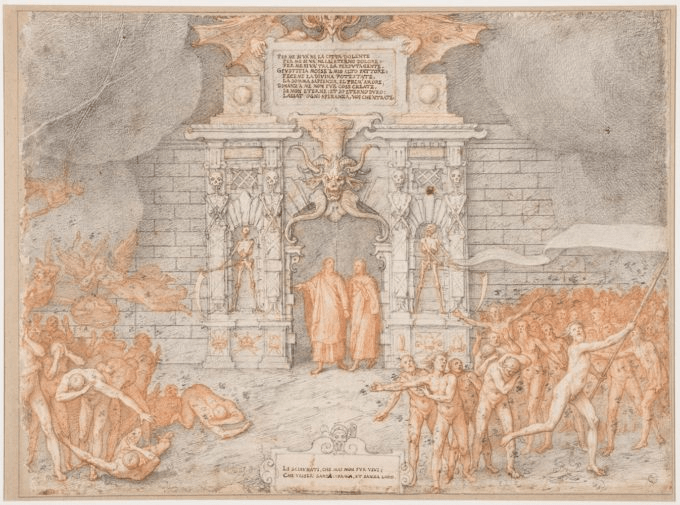

文章图片

但丁在地狱之门 。 (图片来自www.arttrav.com)

祖国之爱:可以是绝对的 , 也可以是理性的

但丁在正统神学的构架中放入了他自己的理论和想像 , 并把所有这一切融为一个精神整体和一种诗的热情 。 个人与传统成分的融合完美无缺 。 他把政治和爱情投入了熔炉 , 它们被炼去了杂质 , 升华成为一种哲学的宗教 。 在他心中 , 神学变成了爱国主义的守护者 , 并且 , 从一种奇异的字面意义上说 , 它也是爱的天使 。

他的政治理论是崇高的 , 很大程度上是独创的 。 它仅受害于它极端的理想主义 , 这种理想主义使它难于适用 , 并使它得到的研究少于它应得到的 。 在现代意义上 , 一个人的祖国是某种过去出现的东西 , 某种不断变化其界限和观念的东西 , 某种不可永存的东西 。 它是地理历史偶然事件的产物 。 我们各个国家之间的区别是非理性的 , 它们之中任何一个的特殊性都同样是对的或不对的 。 今天 , 一个公正而有理性的人都一定会在他想像允许的范围内 , 共有他的国家的对手和敌人的爱国主义——一种和他自己一样的无法回避、哀婉动人的爱国主义 。 国籍是一种非理性的偶然 , 就像性别或肤色一样 。 一个人对其祖国的忠诚是有条件的 , 至少对于一个哲学家来说是这样 。 他的爱国主义必然从属于他对诸如正义与人道此类事物的理性的忠诚 。

- 非遗传承人|宁夏非遗传承人:刀耕不辍让皮雕技艺焕发新生

- |法国作家司汤达逝世180周年,小说《于连》为何改成《红与黑》?

- 传承|宁夏非遗传承人:刀耕不辍让皮雕技艺焕发新生

- 清联|58岁当代楹联名家、中国楹联学会常务副会长刘太品逝世

- 沉浮|新生代农民工比大学生更拼命学习

- 法国@法国作家司汤达逝世180周年,小说《于连》为何改成《红与黑》?

- 曾剑|新生代军旅作家曾剑长篇小说,展现有笑有泪的当代军校生活

- 秧歌!“拯救”民俗文化,300年“梆鼓秧歌”在济南历城重焕新生

- 中国历史#徐志摩逝世一年后,林徽因满怀悲痛写下首凄美之作,开篇美到结尾

- |故事海报丨老厂房迎新生,湘绣“潮”起来!