法国|我突然对这个 衣冠楚楚的傻瓜 感到极为愤怒

文章图片

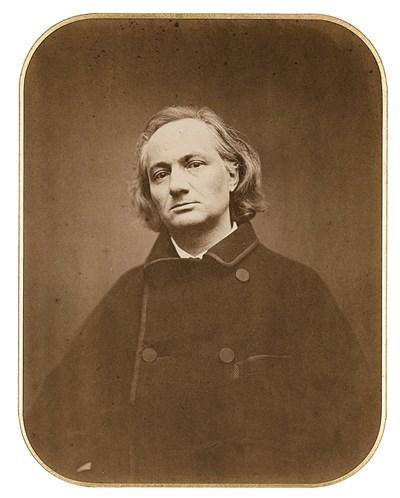

夏尔·皮埃尔·波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire , 1821~1867) , 法国19世纪最著名的现代派诗人 , 象征派诗歌先驱

对法国人百般嘲讽的法国人

愤怒的波德莱尔 , 苦涩的波德莱尔 , 牙尖嘴利辣手摧花的波德莱尔 。 “我厌恶法国” , 他在一则散文断片里说 , “尤其是因为法国所有的人都像伏尔泰” 。

他的文章散发出醉意 , 借着酒劲吐露了对伏尔泰以降法国人的清醒理性、明达博爱的面貌的憎恶 。 我们常说“叫不醒一个装睡的人” , 波德莱尔厌恶的是“装醒” 。 装醒之风增进虚伪 , 彬彬有礼的社交场被他厌恶 , 整个彬彬有礼的阶层都从其中获得优越感 , 认为自己的高级是全面的 , 达到了无死角的程度 。 巴黎的新年 , 一个粗汉手拿鞭子 , 赶着一头驴快步而来 , 街角走出一位衣着体面、戴着手套、面孔光亮的先生 , 他毕恭毕敬地对驴鞠了一躬 , 摘下帽子说:“祝你快乐幸福 。 ”然后得意洋洋地走了 。

“我突然对这个衣冠楚楚的傻瓜感到极为愤怒 , ”波德莱尔写道 , “我觉得他集中地体现了法兰西的整个精神 。 ”

兰波在《地狱一季》里发表了他的“坏血统论” , 波德莱尔对法国人的精神百般嘲讽 , 他们为法国人松开了绳索 , 使其好一阵轻松 , 之后 , 有时法国人几乎能享受地嘲弄自己这个民族 。 他憎恨一切俗物 , 俗物彼此都相似 , 我赞美高山 , 你也赞美高山 , 我彬彬有礼 , 你也彬彬有礼 。 “体面”是这“俗”的一个实例 。 波德莱尔一直很清楚自己的诗和文章是写给谁看的:要是引得大家都追随他 , 那也没什么意思;要写就写给那些会被他激怒 , 却不会被轻易说服 , 更不会一时兴起效仿他的人看:对了 , 就是那些一旦失态 , 自己先窘得不行的巴黎体面人 。

越是追求体面 , 越表示这个人不肯承认人的真相 。 人天性善良 , 这种或许可以松散地上溯到卢梭的观点 , 被波德莱尔扯得粉碎 。 原始的邪恶 , 原始的反常 , 这是人性里最主要的东西 , 哪怕是最纯洁的人也是如此 , 因此 , 人会成为罪恶的同谋 。 可这是怎样的一种“罪恶”?在《恶之花》的《祈祷》一诗里 , 波德莱尔大大方方地说到了撒旦 , 并向其致敬:

“荣耀归于您 , 撒旦我的君主!/您统治着人间、天上和地府;/无限孤寂地享有您的长梦 , /充满着内疚 , 沉浸于悔恨!”

如此赞美撒旦的人 , 并不是因为手上罪行累累 , 干脆自我托庇于黑暗;波德莱尔眼里的罪行不在于害人 , 而在于害己 。 他的撒旦诱导人去做对自己有致命危险的事情 , 去自残自损 , 这样做 , 是表达对于通行于世的法律和风俗的轻蔑 , 因为法律和风俗代表了主宰社会的权势力量 , 是维护社会体面的工具 。 上瘾 , 在他的生平和诗作里都占有举足轻重的地位 , 伤害他的身体的瘾品 , 是他个人生活和灵感的需要 , 但他也不像源远流长的俄耳甫斯教派那样 , 对酣醉作纵情的歌颂 , 相反 , 在《恶之花》那一组关于饮酒的诗里 , 不难看出酗酒的危害:

“现在我自由而孤单无靠 , /今晚就要喝得烂醉如泥 , /变成一只死狗躺倒在地 , /看还有什么能把我骚扰!”(《凶手的酒》)

“酒神”在他这里并没有地位 。 酗酒的画面在他的笔下一向是可怕的 。 比酒更可怕的是毒品 。 他把有名的瘾君子作家托马斯·德·昆西的书翻译了一部分 , 德·昆西几乎是波德莱尔的一位榜样 , 他在以清规戒律繁多著称的英国 , 忍受着贫寒、饥饿 , 服用鸦片25年 , 并用文字来记述了上瘾后的种种体验;虽然很是欣赏 , 可波德莱尔仍然拒绝文过饰非 , 仅仅美化毒品给人带来的感受 , 而否认其后果 。 在《人造天堂》一书中 , 波德莱尔用精确的表述 , 从药物学的角度分析了大麻、鸦片和酒精 , 也述说了人不能拒绝毒品的理由 , 他说 , 他知道“一个高贵的人” , 明智、能干 , “一直与这种如此特殊的罪孽作斗争” , 是怎样的绝望 。

- 西装|《不会恋爱的我们》来袭,金晨化身霸总,恋上“小狼狗”王子异

- 打油诗$打油诗·九首丨奔月嫦娥休笑我,温壶美酒送入喉

- 江苏省军区#我与酒与美女诗人……!

- 郑兵$「诗歌欣赏」郑兵:那条河

- 我们的天才儿子|《我们的天才儿子》常来的浙图,浙图找出了他的翻译十部作品

- 秦娥#世间五味俱全,可我只想要你一个人给的甜

- 五星出东方利中国$“五星出东方利中国”,其实后面还有3个字,原来我们一直误解了

- 打火机与公主裙@「推文」《我的城池》《打火机与公主裙》|校园甜文|痞帅x乖乖

- 新闻记者#潍坊滨海一中组织开展“我为群众办实事·手写春联送祝福”活动

- 师弟&《望春山》《朕和她》《家财万贯的我拿了短命剧本》《师弟》