真性@黑话,只是神似高贵罢了:阿尔多诺论海德格尔( 五 )

黑话同样给人提供了人的存在的模板,这些模板使他们去除了不自由的劳动,哪怕自由劳动的痕迹实际上荡然无存。海德格尔确立了反对人、反对闲谈的本真性,然而他也清醒地认识到,他讨论的两种生存类型之间根本不存在一种彻底的跳跃,因为两种生存类型自身的动力学将使双方汇聚到一起。但是他也没有预见到,一旦被他命名为本真性的东西变成了一个词语,便生长出了交换社会的那种匿名性,而那恰恰是《存在与时间》所抵抗的东西。在海德格尔的闲谈现象学中赢得了名誉席位的黑话,顾名思义,标志着不同寻常的、较高级的感知能力,但黑话也平息了对无根基状态的日益高涨的怀疑。

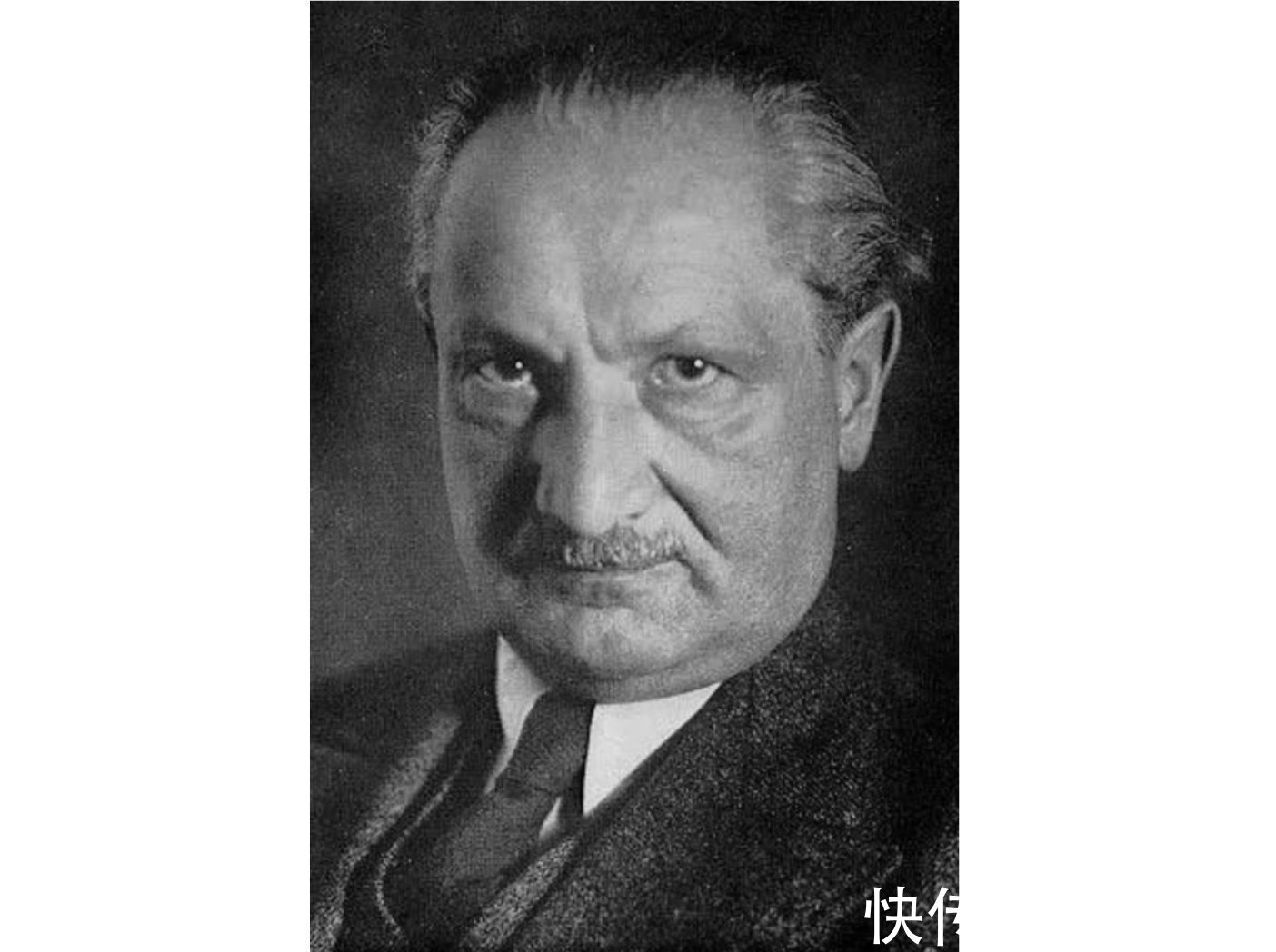

文章插图

海德格尔(Martin Heidegger,1889-1976),德国哲学家,20世纪存在主义哲学的创始人和主要代表之一。著有《存在与时间》等。

精神劳动者的“职业病”

从事所谓“精神劳动”的职业群体同时也是被雇用的、不独立自主的群体,或者说是经济上的弱势群体,而黑话成了这个群体的职业病。在该群体中,除了一般的社会功能,还附加了一种特殊的功能。

按照社会分工,精神是他们的活动领域,然后他们的文化和意识远远落后于精神,无法亦步亦趋,只能望其项背,在精神后面老远的地方一瘸一拐地走着。他们渴望用黑话来消除这一距离,让自己跻身于高雅文化之列(对他们来说,滞销货听起来依然时髦),仿佛高雅是他们自身的本质那样。他们当中较为天真的那些人还是会把勤奋——套用一个手工艺行业的表达,黑话可没少从手工艺里面偷师——称为个人的特点。

黑话的刻板成见为主体的活动上了保险。它们似乎保证了个人并没有在做他正在做的事情:和人群一起咩咩叫;使用这些黑话的人误以为他自己是个与众不同的自由人。自主性的表面姿态取代了自主性的内容。夸张的是,这被叫作“义务”,完全驴唇不对马嘴。

伪个性化在文化工业中所操心的事,也正是黑话在蔑视文化工业的人那里操心的事。这是不断发展的半文化的德国症状。半文化似乎是为那些觉得自己被历史审判了(或者至少觉得自己在堕落)的人量身定做的,但那些人仍然傲视群侪,自以为是内部的精英。

不可因为写黑话的仅仅是一个小群体,便低估这一黑话的重要性。现实生活中有无数人在讲黑话,从考试中继续论述“本真的照面”的学生,到问出“你相信上帝向我们说的仅仅是理性吗?”的主教发言人。这些直接的语言是他们从一位发布者那里接收来的。1945年,在浮士德博士的学生在奥尔巴赫的酒窖里的神学对话中,托马斯·曼以其精确的讽刺直觉到了现代德国人的大多数习惯,尽管他不再有多少机会观察他们。

这些对话模式肯定在1933年之前就初露端倪,但只有在战后,在纳粹语言废弃之后,黑话才能够遍地开花。从那以后,最亲密的交流发生在书面语和口头语之间。人们能够阅读印刷出来的黑话,这些黑话无疑是在模仿广播的声音,而广播却照着本真性的书面作品依样画葫芦。中介性和直接性以可怕的方式互为中介。既然它们是一体合成的,经过中介的东西就成了自然事物的讽刺漫画。黑话不再知道任何初级群体和次级群体。

文章插图

纪录片《二次大战启示录》(2009)画面。

这一发展有其现实基础。1930年,克拉考尔把“规范和心理的上层建筑”诊断为一种雇员文化,面临着失业危险的“立领无产阶级”的文化;那一上层建筑欺骗雇员们相信他们是出类拔萃的。通过这一欺骗,上层建筑使他们听命于资产阶级,而与此同时,多亏了市场的持续繁荣,那一上层建筑成了社会的普遍意识形态,这个社会误认为自身是统一的中产阶级。他们用同一种方式说话,以确认这种态度:黑话的风靡一时是因为它迎合了这种集体自恋的目的。这不仅仅适用于说黑话的人,也适用于客观精神。

- 金晓宇|夜读|让我们流下眼泪的,不只是天才翻译家

- 中秋!苏轼最经典的一首词, 没有豪放豁达, 有的只是悲情和婉约!

- 秦时明月$13位精品作者新书上线汇总,三位万订作者在内,只是多有太监前科

- 老婆$李靖只是普通大将,在《隋唐演义》中为何成了神?看看他老婆是谁

- 蒋玉菡#红楼梦:蒋玉菡只是个戏子,为什么被北静王府和忠顺王府争来争去

- 夏雨&他是明星里面画画最好的,谦虚自嘲只是爱好,网友:堪称专业画家

- 西装|“西服”不只是职场风!学会多元化的穿搭方式,看着高级又顺眼

- 尤老娘!尤氏姐妹原本有非常好的出路,只是被她们的至亲亲手断送了!

- 宋江@武松一生有三个结拜兄弟,两个对他真心相待,一个对他只是利用

- 上海图书馆|上海图书馆东馆首次揭秘!不只是阅读殿堂,还是音乐天堂