陈子昂@我在中国访古迹,跨山越海只为看到你最古老的样子( 二 )

696年,契丹松漠都督李尽忠及其契丹部众,因对营州都督赵文翙奴役暴政不满,在突厥默啜可汗的支持下,起兵反叛。武则天派出子侄武攸宜前往平叛,陈子昂作为参谋随军同行,前往幽州。但这场战争开局不利,前军相次战败陷没,武攸宜大为震动。陈子昂相信自己建功立业时机已至,因此主动进谏,请缨带兵。但在主帅眼中,他不过是个体弱多疾的书生,因此不仅拒绝了他的请战要求,更因为反感他的喋喋不休,将其改署军曹闲职,掌管文书。因此,他登上蓟北楼,自伤身世,而泫然流涕,放声高歌这首《登幽州台歌》。

陈子昂并非一位刻意追寻历史记忆的旅行者,但历史记忆却会主动找上他。当他站在蓟北楼上流泪咏唱《登幽州台歌》时,已经道破了历史旅行的个中三昧——历史之所以能与旅行连臂而行,正是因为历史具有一种穿越时空俘获心灵的魔力,它能让旅行者的脚步跨入另一个时空,让现实行走踏下的足印与历史留下的印记在某一个时空交汇点上相合,从而让旅行者当下的心灵与过去发生共振。

纵然是陈子昂含泪感慨“前不见古人,后不见来者”,但他内心中分明清楚,他所向往的,正是那已经不见的古人史事。他分明站在这段历史发生的地点,但历史却没有在他的身上重演。他想寄望于来者,但来者又非他所能逆料。他只能孤独地站在现实之中,为历史的逝去,为将来的未来而怆然泣下。

历史旅行,正如走在一条崎岖的山路上,左边是历史的幽谷,右边是未来的深渊,而自己正走在现实的山脊上,时时左顾右盼。

史与文

前可见故人

马第伯正在山路上跋涉,但“上山骑行,往往道峻峭”,于是他只好“下骑步牵马,乍步乍骑”。直到上到半山腰,马无法再向上攀爬,他只得将马留下,继续步行攀登。此时,他已经距离平地二十里之高,向南极目眺望,无所不睹:

“仰望天关,如从谷底仰观抗峰。其为高也,如视浮云;其峻也,石壁窅,如无道径。遥望其人,端端如杆升,或以为白石,或以为冰雪。久之,白者移过树,乃知是人也。”

山的雄浑高峻,人自身的渺小,以及轻度恐高症患者自下而上仰望时的那种眩晕感,都被马第伯一一状写描述。考虑到这是中国现存于世的第一篇以第一人称叙述的真实旅行记录(如果排除《穆天子传》这样充斥着怪力乱神的半真半假的游记,马第伯的游记也是第一篇真人真事的真实旅行游记),不得不承认其写物状景的笔法之圆熟,使人如临其境。

但马第伯的这场旅行,也并非简单的游山玩水,而是负有一项艰巨的政治任务。一如这篇旅行记录的标题《封禅仪记》,他所记述的,乃是东汉光武帝在公元56年封禅泰山时,他作为先行官登泰山进行准备的过程——他本身就是一个重大历史时刻的参与者。为了筹备这场有汉一代最重要的历史盛典之一,他必然也要留心前人举行封禅大典的历史,作为如今举办仪式典礼的历史借鉴。虽然传说中的三皇五帝都举行过封禅仪式,但它们毕竟太过久远,以至于久远到不知是否真实存在。能够从真实历史中取材的,就只有前朝秦始皇与本朝汉武帝所举行的两次封禅。

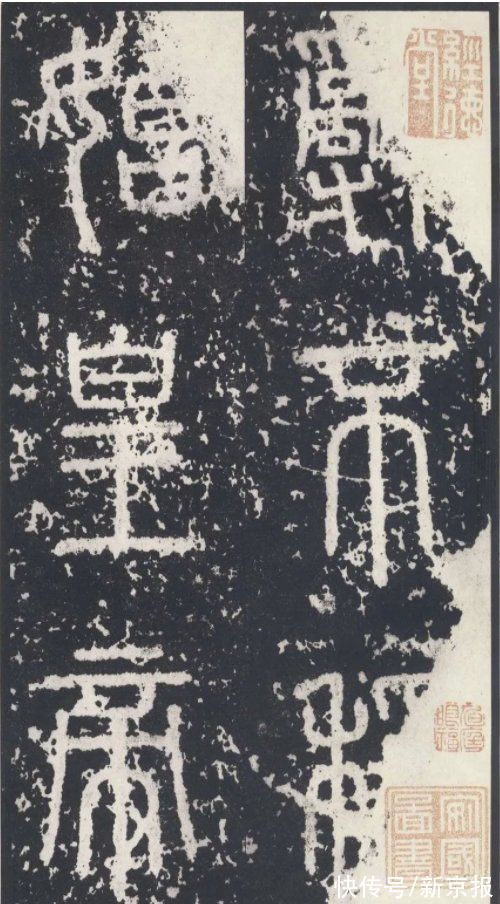

文章插图

秦始皇封泰山碑,北宋拓片

尽管从汉武帝时代到马第伯所处的光武帝时代,中间经历了王莽新朝的中断和兵连祸结的天下大乱,距离秦始皇时代的封禅,更增加了一重秦末大乱的破坏性因素,但马第伯还是找到了当年武帝封禅时留存的一些古迹,包括一块祭坛上的石头,“状博平,圆九尺”,因为“时用五车不能上也,因置山下为屋,号五车石”。从泰山天门郭东上一百余里,马第伯又找到一个木质乌龟,“木甲”——“木甲者,武帝时神也”。又向东北方行百余步,终于抵达封禅之所,“始皇立石及阙在南方,汉武在其北”。在正式封禅的祭坛上,马第伯看见“酢、梨、酸枣狼藉,散钱处数百,币帛具”,这些混乱狼藉地铺在祭坛上的钱物,也被说成是“帝封禅至泰山下,未及上,百官为先上跪拜,置梨枣钱于道,以求福”用的物品。

- 打击乐&戏曲、交响乐、打击乐、古琴 中山公园音乐堂10场演出欢度春节

- 西装|《不会恋爱的我们》来袭,金晨化身霸总,恋上“小狼狗”王子异

- 纸杯#美术生在杯子上画“知否”,当倒入水瞬间,网友:居老师挺住!

- 打油诗$打油诗·九首丨奔月嫦娥休笑我,温壶美酒送入喉

- 江苏省军区#我与酒与美女诗人……!

- 郑兵$「诗歌欣赏」郑兵:那条河

- 海波东#斗破苍穹:云韵主题曲一出,拥抱结束,萧炎后悔在魔兽山脉当圣人

- 我们的天才儿子|《我们的天才儿子》常来的浙图,浙图找出了他的翻译十部作品

- 心学@心学大师王阳明龙场悟道,是如何在人生低谷,孕育出思想高潮的?

- 秦娥#世间五味俱全,可我只想要你一个人给的甜