马相伯@李天纲:徐光启如何彻底改变了中国人的生活?丨讲座实录( 三 )

文章插图

徐光启与利玛窦

马相伯说,300年前科学史上中欧“合作研究”案例的发现,是上海震旦大学法国教授裴化行(P. H. Bernard)考证的。马相伯把这个结论告诉了大家,《崇祯新历》中徐光启最有名的话“欲求超胜,必先会通;会通之前,先须翻译”,一下子就落实了,我们仿佛看到当年巴黎、罗马、江南学者在一起翻译、会通的局面,编出来一部最新历法。翻译、会通、超胜,这是文化交往的一条金律。徐光启是说,中西方的知识融合在一起,会得出一种更新的知识。“超胜”是双赢,是人类的胜利,而不是某些阴暗角落里藏着的人,单家赢。

马相伯在西山还讲了第二个故事,更有意思。天津北疆博物院的桑志华(P. Licent)神父曾经告诉马相伯,他在北京西山找到了当年邓玉函发现的欧洲没有的四种重要植物。马相伯这次到西山,果然在英敛之的“静宜园”里又发现了这些植物。邓玉函的拉丁文著作,研究了中国的自然、生物、人种、历史、语言、宗教、文化。那时,欧洲的“文艺复兴”研究所有的东西,“文艺复兴人”就是the man who knows everything。达·芬奇、邓玉函、基歇尔是“文艺复兴人”,徐光启也可以算一个,竺可桢先生称徐光启是“中国的弗朗西斯·培根”,但“中国的文艺复兴运动”却一直没有搞起来。1933年,胡适之在芝加哥大学说他们搞“新文化运动”是“中国的文艺复兴运动”,其实差得太远。我们今天还在呼吁“中国的文艺复兴”,这是徐光启离我们那么近的一个原因。徐光启讲的话、做的事,和现代人关切的问题完全一致,不像一个400年前的古人。徐光启能够亲近我们,是因为他有很多鲜活的东西;甚至可以这样说,徐光启是中国第一个现代人。

这是《徐文定公与中国科学》里说的故事。马相伯说:“邓玉函等曩在北京西山所发现四种药草!伊近亦于静宜园中得之。”2019年,我碰巧路过灵采学院,就在罗马梵蒂冈的台伯河对岸。这些学术机构都是依附梵蒂冈罗马教会,曾经的宗座科学院灵采学院,今天也是意大利的最高学府。400多年前的贝拉明、伽利略、邓玉函,还有利玛窦等人,聚在这里研究《几何原本》,会商科学、神学难题,也包括来自遥远中国的那些事情。徐光启是向往罗马的,根据西文资料的记载,他到过澳门,还和葡萄牙国王、红衣大主教贝拉明通信。他们不单单谈科学,还谈宗教,谈军事。徐光启和贝拉明红衣大主教写信,请求他帮助中国天主教会。贝拉明生前是宗教裁判所的大法官,死后被封为圣徒,圣骸放在罗马罗耀拉教堂。

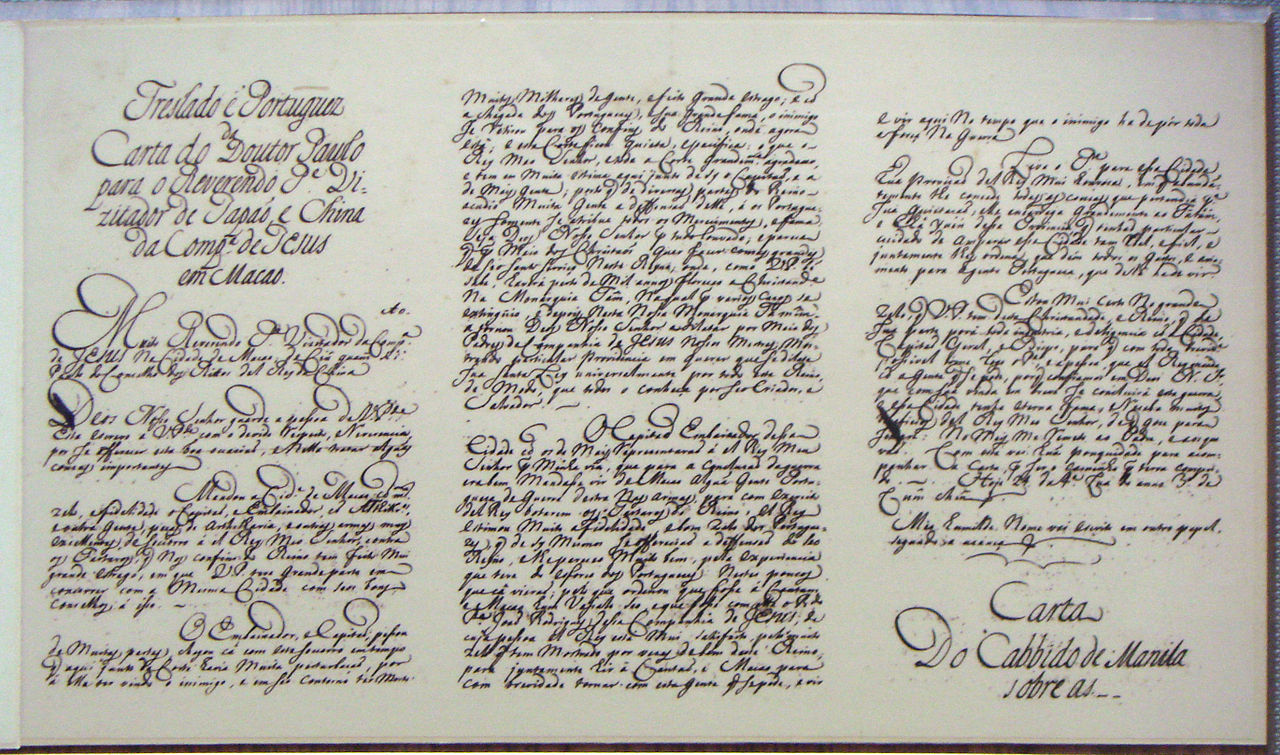

文章插图

徐光启写给葡萄牙国王的信函(拉丁文)

邓玉函和伽利略是莫逆之交,两人都是灵采学院的院士。1619年,邓玉函还把伽利略的望远镜带进了中国,所以我们断定徐光启在钦天监使用过天文望远镜。伽利略是在1609年用望远镜观察月球,教宗劝他不要做,他拼命要证明上面没有天使。后来宗教裁判所追究他,当时本来有一位朋友可以出来求情,向大法官贝拉明解释,这就是邓玉函,但他人在中国,没法出力。

清初康熙年间,还有一个与董其昌齐名的常熟画家吴历(吴渔山),他的画在故宫博物院、上海博物馆都是最高级别的。吴历在他夫人死了以后,学拉丁文,和徐光启一样到了澳门,还准备去罗马。他回到江南后,住在嘉定娄塘镇的天主教堂。他去世后,葬在上海南市的南墓。我们在巴黎耶稣会档案馆找到了吴历的墓碑拓片,大画家吴历还是神父。

- 徐光启@贾敬中过进士,为什么会心如死灰地出家修道?他受了什么打击?

- 徐光启|李天纲:徐光启如何彻底改变了中国人的生活?丨讲座实录

- 方面|李天纲:徐光启如何彻底改变了中国人的生活?丨讲座实录

- 徐光启|「书画欣赏」 王铎 写给德国人的《过访帖》

- 几何原本|数学家——徐光启

- 崇祯历书|中国最伟大的发明不是四大发明,而是……

- 徐光启|庄亚欣:一个有信仰的上海人——漫谈徐光启